Die Geschichte der Banater Schwaben und deren Leben im Banat wurde schon oft und unter diversen Gesichtspunkten erzählt. Etwas weniger beleuchtet wurde jedoch die Geschichte der Integration in die bundesdeutsche Gesellschaft, und ganz besonders die Anfangszeit nach der Immigration nach Deutschland.

Gerne möchte ich sehr persönliche Erfahrungen als Teil derjenigen Generation teilen, die 1976 als Kind nach Deutschland kam. Als Zehnjähriger hatte ich kaum das gesellschaftliche Leben im Banat kennengelernt, aber es hat doch mein ganzes späteres Leben geprägt.

Das Symbol für Deutschland war für mich der „Wrigley´s Spearmint“ Kaugummi, der so unglaublich gut duftete. Eigentlich gab es den damals in Rumänien nicht zu kaufen, aber erste Auswanderer auf Heimatbesuch hatten ihn manchmal als Geschenk für uns Kinder mitgebracht. Aus der Packung für uns drei Brüder hätten wir nie einen Streifen für jeden genommen, sondern immer einen geteilt durch drei, um möglichst lange etwas davon zu haben.

Ein einschneidendes Erlebnis hat sich im Urlaub am schwarzen Meer ereignet, wo Vater immer die Gelegenheit nutzte, bei Touristen aus Westdeutschland rumänische Lei in Deutsche Mark umzutauschen – natürlich inoffiziell und verbotenerweise. Es sollte ein erstes kleines Startkapital werden für die erwartete Zeit in Deutschland. Unsere Eltern wollten uns Kindern eine Freude machen und mit dem getauschten Geld wenigstens einen Streifen Kaugummi am Kiosk kaufen, aber der war für die deutschen Touristen reserviert. Natürlich wurden wir auch an der Kleidung gleich als rumänische Staatsbürger erkannt und unter heftigen Flüchen zum Teufel gejagt.

Als Grundschüler war mein Rumänisch nicht gut genug, um alles zu verstehen. Ich hatte aber sehr wohl verstanden, was es heißt, sich als Mensch unterer Klasse zu fühlen. Schon immer hatten selbst wir Kinder ein ambivalentes Verhältnis zur rumänischen Bevölkerung. Einerseits schienen Rumänen privilegiert zu sein gegenüber uns „Neamțule”, andererseits hat sich in meiner Wahrnehmung jeder Erwachsene in meinem Umfeld den Rumänen überlegen gefühlt.

Jetzt aber gab es offenbar eine Gruppe von Leuten, die höher standen als alle anderen zusammen. Zum ersten Mal fühlte ich mich diskriminiert – hinter Westdeutschen, Ostdeutschen und Rumänen sogar als Mensch vierter Klasse.

Es sollte aber nicht das letzte Mal sein, dass ich dieses Gefühl erlebte, wenn auch mit anderen Protagonisten in einem anderen Land.

Als wir dann Jahre später tatsächlich nach Deutschland auswanderten, führten uns die ersten Schritte aus dem Durchgangslager in Nürnberg in einen der kleinen Supermärkte. Wir waren noch etwas entfernt vom Süßwarenbereich, aber schon von weitem konnte ich die Wrigley‘s Kaugummis riechen, und da wusste ich: wir sind wirklich in Deutschland.

An unserem Ziel in Reutlingen erlebten wir sehr unterschiedliche Reaktionen der einheimischen Bevölkerung. Viele hilfsbereite Menschen halfen uns dabei, uns zurechtzufinden, aber es gab auch Anfeindungen den „Flüchtlingen“ gegenüber.

Da war der Direktor der nächstgelegenen Schule, der unsere Eltern wieder wegschickte, ohne uns aufzunehmen. Dies jedoch nicht, um uns zu schaden, sondern weil er uns nach Einsicht der rumänischen Zeugnisse lieber in eine weiter entfernte Schule empfahl. Erst deutlich später wurde uns allen bewusst, dass es in Deutschland ein dreigliedriges Schulsystem gibt und ich statt auf der Hauptschule in der fünften Klasse ohne Vorprüfung auf dem Gymnasium gelandet war.

Nicht zu vergessen die junge Lehrerfamilie Weber, die sich im Wohnheim sozial engagierte und uns kostenlose Nachhilfe gab. Ausgerechnet in meinem Lieblingsfach Mathe tat ich mich schwer, aber nicht wegen dem Rechnen, sondern wegen für uns so seltsamen Dingen wie Mengenlehre. Wir wussten allerdings noch nicht, dass diese unter großen gesellschaftlichen Diskussionen damals neu eingeführt worden und selbst für viele einheimische Eltern ein Buch mit sieben Siegeln war, heute ein gescheitertes Experiment.

Weniger schön war die Wohnsituation im Übergangswohnheim mit neun Personen in einer 50 qm Wohnung, umgeben von sozial schwachen Familien. Mit uns hatten sie jemanden gefunden, der ihrer Meinung nach noch eine Stufe unter ihnen angesiedelt war. Noch mehr getroffen hat mich aber ein Erlebnis mit meinem neuen Sitznachbarn, der auf halbem Weg zur Schule in einer sehr guten Wohngegend lebte. Eines Tages gingen wir nach der Schule zu ihm nach Hause. Es war ein besonders schönes Haus und alle waren sehr freundlich, aber am Ende des Tages wollte er für den nächsten Tag einen Besuch bei mir Zuhause vereinbaren. Ich wusste nicht, wie ich mir die Peinlichkeit der Wohnsituation im „Lager“ ersparen konnte, also habe ich die Freundschaft beendet und jeden weiteren Kontakt vermieden. Etwas später habe ich dann doch einen anderen Freund mitgebracht, der zwar freundschaftlich reagierte, aber doch etwas schockiert war. Heute ist er mein ältester Freund, später war ich sein Trauzeuge und nach 47 Jahren treffen wir uns immer noch wenigstens einmal im Monat.

Unvergesslich bleibt mir Herr Krebs, ein Lehrer, der unsere Familie im Wohnheim besuchte und dafür sorgte, dass die Schule die Kosten für eine Schulreise übernahm. Unvergessen ist aber auch das Gefühl, Almosen zu empfangen. Wie bei der Kleidungsverteilung beim Roten Kreuz. Bis heute weiß ich nicht, welches Gefühl damals überwog, die Freude an der neuen Jeans und der Klassenfahrt oder die Demütigung.

Später gab es dann die neuen Nachbarn, die nicht verstehen konnten, wie man nach weniger als einem Jahr in Deutschland ein Haus kaufen kann mit genügend Platz für die gesamte Großfamilie. Auch gab es wenig Verständnis dafür, dass die Aussiedler, die nie in eine deutsche Rentenkasse eingezahlt hatten, hier Rente bezogen.

Natürlich gab es Erklärungen und gute Gründe für diese Leistungen, doch sie waren schwer zu vermitteln und sorgten für Neid. Auch die zinslosen Kredite standen damals nicht nur den Spätaussiedlern offen, sondern allen Familien, die ein entsprechend niedriges Einkommen hatten.

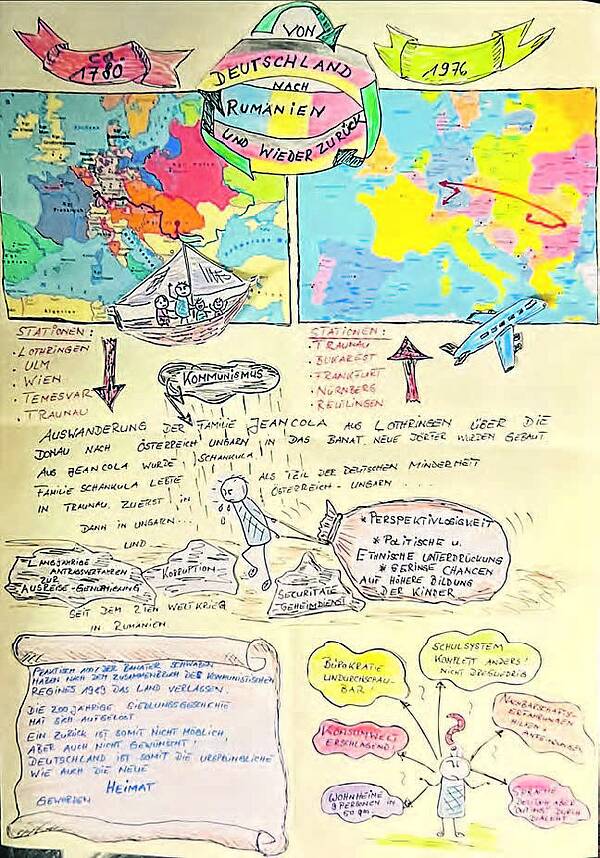

Heute steht das Thema Integration von verschiedensten Einwanderern in Deutschland mehr denn je im Mittelpunkt der politischen und gesellschaftlichen Diskussion. Als aktuelles Beispiel möchte ich eine schulische Aktivität meiner Tochter Amely vorstellen, bei der jeder Schüler die Geschichte einer Immigration aus der Familie, von Nachbarn, Freunden oder einfach nur Bekannten darstellen sollte. Für den konkreten Einzelfall wurde nach der Motivation für die Auswanderung, nach Schwierigkeiten bei der Ausreise und nach Problemen bei der Eingewöhnung in die neue Gesellschaft gefragt.Auf einer Plakatseite lässt sich exemplarisch für viele donauschwäbische Familien die Geschichte der Familie Schankula aus Traunau und ursprünglich aus Lothringen zusammenfassen, die ja eine doppelte Migrationsgeschichte darstellt.

Nach rund fünf Jahrzehnten ist die Integration der Banater Schwaben praktisch abgeschlossen und das Verschwinden dieser Kultur ist zwar für die Älteren bedauerlich, aber letztendlich eine logische Folge dieser Erfolgsgeschichte. Für deren Gelingen sehe ich zwei Faktoren als ausschlaggebend:

Zum einen der unbedingte Wille der Immigranten, sich anzupassen, und sich mit viel Fleiß und Pioniergeist ein neues Leben aufzubauen. Zum anderen bedarf es aber auch einer offenen Gesellschaft, die bereit ist, Neuankömmlinge aufzunehmen und fremde Kulturen als Bereicherung zu sehen.

In diesem Sinne möchte ich aus politischer Überzeugung, wirtschaftlicher Notwendigkeit, aber auch aus christlichem Mitgefühl ein Plädoyer halten für jeden, der sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen will und bereit ist, das dafür Notwendige zu tun. An dieser Stelle zitiere ich meinen betagten früheren Klassenlehrer, Herrn Triebsch, bei unserer 37-jährigen Abiturfeier: „Nach dem Krieg haben wir Millionen Flüchtlinge aufgenommen, in den Sechzigern haben wir Millionen Gastarbeiter aufgenommen, in den Achtzigern haben wir Millionen Spätaussiedler aufgenommen, in den Neunzigern haben wir die Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien aufgenommen, dann haben wir die Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und jetzt nehmen wir die Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Und wieder einmal werden wir unter Schmerzen dafür sorgen, dass eine neue Generation heranwächst, die ihren Weg geht und Deutschland voranbringt.“

Es wird Zeit, Migration als Teil der Menschheitsgeschichte nicht nur zu akzeptieren, sondern als Chance für Weiterentwicklung und als eine „win-win-Situation” zu begreifen. Das gilt auch und ganz besonders für diejenigen, die einst selbst nach Deutschland migriert sind. In diesem Sinne ist es für mich eine Verpflichtung, zumindest indirekt einen Teil der Hilfe weiterzugeben, die mir und meiner ganzen Familie zuteilgeworden ist. Sie hat uns die Chance gegeben, nicht nur über die Runden zu kommen, sondern uns neben einer echten neuen Heimat ein erfolgreiches Leben in Freiheit aufzubauen, wie es im kommunistischen Rumänien niemals möglich gewesen wäre.