Von der Kriegszeit, der Verschleppung, der Bodenreform 1945 und den Folgen in Sackelhausen

Zum Geldverdienen nach Amerika

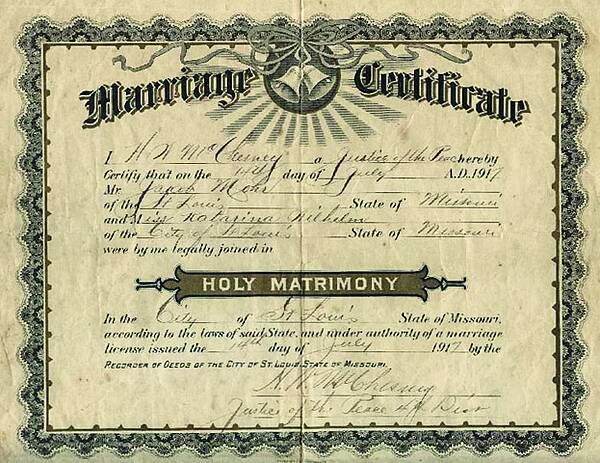

Meine Großmutter Katharina Mohr, geborene Wilhelm, kam 1899 in Sackelhausen zur Welt. Der Ort hieß damals Szakálháza und gehörte zum Königreich Ungarn. Als junges Mädchen wanderte sie noch vor dem Ersten Weltkrieg mit ihrer Tante Barbara Oberkirsch in die Vereinigten Staaten aus. In St. Louis (Missouri) lernte sie Jakob Mohr kennen, der ebenfalls aus Sackelhausen stammte und mit zwei Geschwistern nach Amerika ausgewandert war. Dort heirateten die beiden am 17. Juli 1917, und dort erblickte auch meine Mutter Barbara Mohr am 11. Dezember 1917 das Licht der Welt. Im Jahr 1920 kehrte die junge Familie nach Sackelhausen zurück. Ihr Heimatort gehörte mittlerweile zu Rumänien und hieß jetzt Săcălaz. Hier kam der Sohn Jakob am 10. Juli 1921 zur Welt.

Die prekäre wirtschaftliche Lage veranlasste meinen Großvater, 1928 erneut auszuwandern, diesmal nach Kanada. Auf dem Schiff „Seydlitz“ der Norddeutschen Lloyd waren noch drei weitere Männer aus Sackelhausen, die sich in einer ähnlich schwierigen wirtschaftlichen Situation befanden. Das Reisegeld hatten sich meine Großeltern mit hohem Zinssatz von einem örtlichen Bankinstitut geliehen. Der Bruder Georg meiner Großmutter bürgte für die geliehene Summe. Um den Kredit zu tilgen, hatte der Großvater versprochen, sobald wie möglich Geld nach Hause zu schicken. Sein Versprechen konnte er jedoch nicht halten, da auch Kanada von der Weltwirtschaftskrise gebeutelt war. Die alleinerziehende Großmutter nutzte jede Arbeitsmöglichkeit, um die Familie über Wasser zu halten, und sie schaffte es sogar nach einigen Jahren – ohne den Bruder als Bürgen zu beanspruchen – den Bankkredit zu tilgen. In Briefen erinnerte sie ihren Mann immer wieder an sein Versprechen, doch dieser wies stets auf seine schlechte Einkommenslage hin. Dies war mit ein Grund, warum der Familienfrieden schief hing. Insbesondere mit Milchfratscheln (Kleinhandel mit Milch) versuchte Oma, die schweren Zeiten zu überwinden. Die Familie wohnte im Dorf immer zur Miete, bis 1940. In diesen zwanzig Jahren waren es zwölf verschiedene Wohnadressen.

Meine Mutter beendete nach der fünften Klasse den Schulbesuch und verdingte sich als Dienstmädchen. So konnte sie einen Beitrag zur Deckung des Geldbedarfs der Familie (einschließlich des Lehrgeldes für ihren Bruder Jakob) leisten. Am 1. Februar 1937 heiratete sie den Schuhmachermeister Michael Koppi. Mein Vater wurde am 26. Oktober 1913 in Sackelhausen als Sohn von Michael Koppi und dessen Ehefrau Anna, geborene Stock, geboren. Der Großvater, von Beruf Schmied und Schlossermechaniker, arbeitete in der Instandhaltungswerkstätte der rumänischen Eisenbahn in Temeswar. Er starb erst 40-jährig 1923 und hinterließ eine Witwe mit vier minderjährigen Kindern. Um den Unterhalt der Familie zu sichern, betrieb sie einen Kleinhandel mit aufgekaufter Milch, die sie nach Temeswar verkaufte.

Durch Fleiß zu etwas Wohlstand gekommen

Mein Vater begann mit 14 Jahren eine Schuhmacherlehre in einer Werkstätte in der Mehala und war während seiner dreijährigen Lehrzeit in Kost und Logis bei seinem Meister. Danach blieb er als Geselle dort und machte noch vor seinem Einzug zum rumänischen Militär die Meisterprüfung im Schuhmacherhandwerk. Während dieser Zeit kaufte er sich nach und nach das notwendige Werkzeug zur Einrichtung einer selbstständigen Schuhmacherwerkstatt in Sackelhausen.

Meine Eltern waren tüchtig und kauften sich aus dem Ersparten zusammen mit meiner Großmutter Katharina Mohr im Jahr 1940 ein Haus mit Grundstück (Hausnummer 83). Die Wohnverhältnisse waren beengt, denn in den vorderen Zimmern hatte sich Josef Holz ein lebenslanges Wohnrecht vorbehalten. In diese Räume zog seine Tochter (verehelichte Lutz) nach der Heimkehr von der Flucht 1945 mit Mann und Sohn ein, zuletzt waren es fünf Personen. Die beiden Familien organisierten sich in gegenseitiger Absprache. Jede hatte ihre eigenen Stallungen und ihren eigenen Hausgarten. Die Sommerküche gehörte uns, wurde aber für das wöchentliche Brotbacken von beiden Familien genutzt, ebenso die Tenne.

Schwere Schicksalsschläge treffen die Familie

Im Juni 1943 wurden mein Vater und mein Onkel Jakob Mohr aufgrund des Waffen-SS-Abkommens zwischen dem Deutschen Reich und Rumänien zum deutschen Heer eingezogen. Im Mai 1944 erhielt meine Mutter die traurige Botschaft vom Tode ihres Mannes, der am 16. März 1944 in Winniza in der Ukraine gefallen war. Sie blieb mit ihren zwei Söhnen zurück: meinem Bruder Jakob, geboren am 22. Februar 1938, und mir, der ich damals kaum drei Jahre alt war (geboren am 30. Juni 1941). Mutter weinte Tag und Nacht, Oma versuchte, so gut es ging, sie zu trösten. Dieser Schicksalsschlag schweißte uns als Familie noch mehr zusammen.

Mitte des Jahres 1944 wurde unser Pferd Pator, ein ruhiges, fleißiges Lebewesen, durch das rumänische Militär requiriert, und wir erhielten ein kleines, nervöses (sozusagen kriegsgeschädigtes) Pferdchen als Ersatz. Nach dem Frontwechsel Rumäniens am 23. August 1944 und dem Heranrücken der Roten Armee begaben sich viele Sackelhausener Schwaben auf die Flucht Richtung Westen. Am 19. September 1944 machten sich auch meine Großmutter, meine Mutter mit meinem Bruder Jakob und mir zusammen mit dem Großonkel Michael Reinbold sowie meiner Taufpatin Katharina Messmer und deren Kinder Katharina und Peter auf den Weg. Vor unseren kleinen Leiterwagen, auf den einige Habseligkeiten gepackt wurden, hatten wir das neue Pferdchen eingespannt. Oma meinte, mit so einem schwachen Fuhrwerk könne man keine weite Flucht wagen. Man hoffte insgeheim auf eine baldige Rückkehr nach einem schnellen Durchzug der Front. Wir Kinder saßen im Wagen, die Erwachsenen gingen nebenher. Kurz vor Kleinjetscha geriet unser Pferdchen durch einen Kanonenschuss in Panik, riss den Wagen um und rannte in ein Maisfeld. Jeder ergriff irgendein Gepäckstück und wir begaben uns in eines der ersten Wohnhäuser von Kleinjetscha. Der Hausherr war über unsere Ankunft zwar nicht erfreut, gewährte uns aber trotzdem Quartier. Als die Kampfhandlungen aufhörten, kehrten wir am 16. Oktober zu Fuß über Großberegsau nach Sackelhausen (etwa 16 Kilometer) zurück. Eine Nacht verbrachten wir in einem Heuschober bei einer freundlichen rumänischen Familie.

Wenige Tage später, am 19. Oktober, wurde unsere Familie von einem weiteren schweren Schicksalsschlag heimgesucht. Beim Hantieren mit einer Handgranate, die in einem Nachbarsgehöft herumlag und ein Überbleibsel der früheren Kampfhandlungen war, wurde mein Bruder Jakob lebensgefährlich verletzt. Ein Nachbarsjunge hatte meine Mutter verständigt. Eine Leiter wurde schnell zu einer Tragbahre umfunktioniert. Darauf bettete meine Mutter ihren verunglückten Sohn – der Bauch war aufgerissen, von der rechten Hand waren drei Finger abgerissen und an der linken Hand fehlte der Daumen – auf Kissen. Mit Tüchern versuchte sie die Blutungen zu stillen. Zwei junge Männer brachten die Trage in die Hauptgasse. Oma und ich begleiteten die Mutter bis dorthin. Das Weinen der Mutter und der Oma wollten kein Ende nehmen und auch ich stellte Oma die bange Frage: „Muss mein Bruder jetzt sterben?“ Sie versuchte mich zu trösten.

In der Hauptgasse wartete man auf ein Gefährt, womit der Schwerverletzte in ein Krankenhaus nach Temeswar gebracht werden konnte. Ein Bauer aus Großberegsau, der mit seinem Wagen vom Markt aus Temeswar heimkehrte, ließ sich überreden und transportierte meinen Bruder zum Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät, zumal es damals noch keine Bluttransfusion gab. So verstarb mein Bruder am Abend im Krankenhaus. Da es nicht möglich war, den Sarg nach Sackelhausen zu überführen, wurde er auf dem Josefstädter Friedhof beerdigt.

Dieses Unglück stürzte meine Mutter in eine tiefe Depression. Wenige Monate nach dem Tod ihres Mannes hatte sie nun auch ihren sechseinhalbjährigen Sohn verloren. Es verging kein Tag, ohne die Mutter weinend zu sehen. Sie machte sich Vorwürfe und fragte sich immer wieder, was sie falsch gemacht habe, wie man es ertragen könne, seinem Kind ins Grab sehen zu müssen.

Von der Deportation 1945 nicht verschont geblieben

Als ob das Leid nicht schon groß genug gewesen wäre, folgte am 14. Januar 1945 die Aushebung meiner Mutter zwecks Verschleppung zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion. Mit ihr wurden 141 Deutsche aus unserem Ort – Frauen der Altersgruppe 18 bis 30 Jahre und Männer der Altersgruppe 16 bis 45 Jahre – deportiert. Wie Schwerverbrecher wurden sie unter der Aufsicht von rumänischen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett in die Schule gebracht. Ich stand auf einem alten Mahlstein an der Mühle und winkte noch lange meiner Mutter nach. Werde ich sie je wiedersehen? 43 Kleinkinder blieben infolge der Deportation in der Obhut der Großeltern. Die zur Verschleppung zusammengetriebenen Menschen durften wenig Gepäck und etwas Essen mitnehmen.

Großmutter meinte, über einflussreiche Familien für meine Mutter eine Ausnahmeregelung erwirken zu können, da sie doch in St. Louis in den USA geboren sei. Doch dies gelang nicht. Für die, die auf der Liste waren, gab es kein Entkommen. Schließlich musste die Stückzahl der Verschleppten stimmen. Stahlen sich dennoch Personen während des Transportes davon, wurden von den Wachmannschaften irgendwelche Personen unterwegs zur Auffüllung eingefangen.

Vom Bahnhof Temeswar ging es in Viehwaggons bis zur russischen Grenze in die Moldau. Als nach etwa zwei Wochen die Frauen und Männer in Breitspurwaggons verfrachtet wurden, war allen klar, wohin die Reise geht. Für meine Mutter endete sie in Kriwoi Rog im Donezbecken. Zusammen mit Verschleppten aus ihrem Heimatort und aus anderen Banater Ortschaften kam sie in der Kohlengrube und auf dem Bau zum Arbeitseinsatz. Die meiste Zeit war sie auf dem Bau als Handlangerin beschäftigt. Mit noch einer Frau musste sie die „Nosilka“ genannte Trage bedienen. Ihre handgenähten Schuhe wurden ihr bei der Desinfektionsdusche gestohlen. Als Ersatz brachte man ihr Gummigaloschen. Zum Glück hatte sie noch Zeitungspapier als isolierende Einlage und gute Wollsocken dabei. Die ungewohnte, schwere physische Arbeit und das schwache Essen (leere Krautsuppe) führten zu Erschöpfung, Unterernährung und verschiedenen Krankheiten.

Zur körperlichen Belastung kam im Falle meiner Mutter erschwerend hinzu, dass sie auch eine drückende seelische Last zu tragen hatte. Der Tod des Ehegatten, der im Felde gefallen war, und des Sohnes, der sein Leben auf tragische Weise verloren hatte, hat tiefe Wunden in ihre Seele geschlagen. Dann war auch noch die bange Sorge um die Daheimgebliebenen da und die quälende Ungewissheit über das eigene Schicksal: Wird sie das Inferno hier überleben? Wird sie ihre Lieben zu Hause jemals wiedersehen?