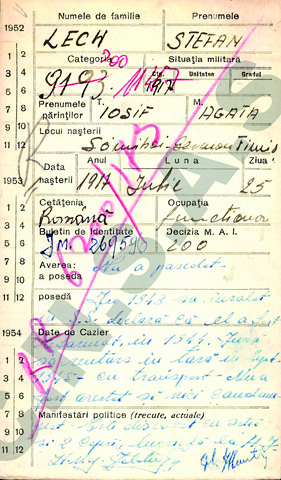

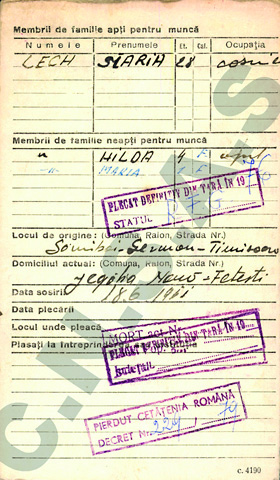

Ich wurde 1953 im Bărăgan, im Ort Salcîmi (heute Salcâmi geschrieben), Kreis Ialomiţa geboren. Meine Eltern Maria Lech, geborene Gimpel (Jahrgang 1924) und Stefan Lech (Jahrgang 1917) waren zusammen mit meiner fünf Jahre älteren Schwester Hilde aus Deutschsanktmichael dahin verschleppt worden. Ich selbst habe keine Erinnerungen mehr an diese Zeit, aber meine vor zweieinhalb Jahren verstorbene Mutter hat ihre Erlebnisse vor vielen Jahren schriftlich festgehalten. Diese Aufzeichnungen sowie die Erinnerungen meiner Schwester dienten mir als Grundlage für den nachfolgenden Beitrag. Ich habe die Ich-Erzählform meiner Mutter beibehalten.

Die Verschleppung

Es war am 18. Juni 1951. Hilde war zweieinhalb Jahre alt. Am Vortag hatte es schon geheißen, niemand dürfe das Dorf verlassen. Stefan rief an seinem Arbeitsplatz, der Gemeindeverwaltung von Rumänischsanktmichael an, ob er in die Arbeit kommen solle. Mit barscher Stimme sagte man ihm, er solle bleiben, wo er ist. Darauf sagte er zu mir: „Du wirst sehen, wir werden verschleppt“. Ich entgegnete ihm: „Wir sind doch nicht reich und haben auch niemandem etwas Böses getan“. Stefans Vorahnung sollte sich leider bestätigen.

Um vier Uhr in der Früh wachte ich auf. Und ich dachte mir noch, ich hatte doch Recht gehabt und wir brauchten keine Angst zu haben. Da bellte auch schon der Hund. Unmittelbar danach klopfte es an der Tür. „Aufmachen!“, hieß es. Ein Soldat stand da mit dem Gewehr in der Hand und befahl uns, uns nebeneinander aufzustellen, während er unsere Namen vorlas. „Es fehlt noch Lech Hilde“, schrie er. „Wo ist die?“, wollte er wissen. Stefan sagte: „Dort liegt sie im Bettchen und schläft.“ Er gab sich damit zufrieden. Der Soldat teilte mit, dass wir zwei Stunden Zeit zum Packen hätten und dann zum Abtransport bereitstehen müssten.

Ich war kopflos und seelisch völlig fertig. Meine im Haus lebenden Eltern wie auch die Schwiegereltern und Tanten kamen zu Hilfe geeilt. Sie halfen beim Packen, ernteten noch Kartoffeln aus dem Garten und fassten Mehl. Es war nicht mehr viel da. Wir standen kurz vor der Ernte. Zum Mitnehmen besaßen wir nicht viel: Ein großes Bett, einen Tisch, das Kinderbett für Hilde, zwei Hocker, einen Kinderstuhl, Kochgeschirr und etwas Hausrat war alles, nebst Kleidern und Bettzeug. Da schlich sich ein Soldat an Stefan heran und sagte: „Ich sehe, du hast ein kleines Kind. Nimm deine Kuh mit, das wird dir helfen. Denn wenn du fort bist, nehmen sie deinem Schwiegervater die Kuh sicher weg.“ So haben wir auch noch die Kuh und ein paar Hühner mitgenommen sowie etwas Futter für die Tiere und Eimer zum Tränken.

Der Abschied von meinen Angehörigen war sehr schwer. Wir wussten ja nicht, wohin es geht, wann und ob man sich wiedersieht. Stefan war viel krank und ich hatte große Angst, dass er das Ganze nicht übersteht und ich mit meinem kleinen Kind wer weiß wo in der Ferne allein überleben müsste.

Ein Rumäne mit einem Pferdewagen fuhr vor, wir packten alle unsere Habseligkeiten darauf, die Kuh wurde hinten an den Wagen angebunden und dann ging es bis zum Bahnhof in den fünf Kilometer entfernten Nachbarort Rumänischsanktmichael. Dort trafen wir auf die beiden anderen betroffenen deutschen Familien aus unserem Ort: den Lehrer Adam Waldner mit Familie sowie die Witwe Theresia Peter mit ihrem 21-jährigen Sohn Nikolaus und der 19-jährigen Tochter Resi. Gleichfalls mit uns verschleppt wurden alle Mazedonier, welche erst nach dem Krieg in Deutschsanktmichael angesiedelt worden waren. Auch sie waren „politisch unzuverlässige Elemente“, wie man uns nannte, da wir so nahe an der rumänisch-jugoslawischen Grenze lebten. Aus dem Nachbarort Rumänischsanktmichael wurden auch Rumänen, die eine Schnapsbrennerei hatten, Wirtsleute und reiche Bauern verschleppt, aus dem nächsten Ort Utvin ein Lehrer und mehrere (reiche) Bauern.

Drei Tage lagen wir mit Gepäck und Vieh am Bahnhof, ohne dass uns jemand besuchen durfte, ohne zu wissen, wann und wohin es gehen würde. Mein Vater wollte uns noch etwas zum Essen bringen. Als einer der Soldaten ihn sah, bedrohte er ihn mit dem Gewehr und zwang ihn zur Umkehr. Nach drei Tagen kamen Züge mit Viehwaggons an und wir wurden samt Hab und Gut verladen. Familie Waldner war schon einen Tag vorher abtransportiert worden. Wir und Familie Peter kamen Gott sei Dank in einen Waggon und blieben so zusammen. Sie hatte ebenfalls Tiere mitgenommen: zwei Pferde, eine Kuh, ein Schwein und Hühner.

Die Fahrt ging nur langsam voran. Wenn der Zug mal hielt, musste man Wasser und, falls dies ging, etwas Futter für die Tiere besorgen. Als wir Bukarest hinter uns gelassen hatten, sagte Stefan: „Jetzt sind wir eine Sorge los. Die Richtung, in welche der Zug jetzt fährt, führt nicht nach Russland.“ Diese Erkenntnis war für uns alle eine kleine Erleichterung. Der Zug fuhr immer weiter und wir kamen in den östlichen Teil der rumänischen Tiefebene, eine Steppenlandschaft, genannt Bărăgan.

In Mărculeşti hieß es raus aus dem Zug. Am Bahnhof warteten schon Rumänen mit ihren Pferdewagen, auf welche wir unsere Sachen aufluden. Die Fahrt ging dann weiter bis in ein neues Dorf, das aber nur aus vereinzelten Hütten bestand. Wir waren sprachlos und fragten uns, was das zu bedeuten habe. Dann kamen drei Männer von der Obrigkeit und forderten uns auf, uns das Kleefeld, auf welchem wir uns befanden, näher anzusehen. Es war in Rechtecke vermessen, die Eckpunkte waren mit Pfählen markiert. Von dem einen Pfahl bis zum nächsten, 2500 Quadratmeter, das sei nun unser Bauplatz, wurde uns erklärt.

Wir mussten unsere Habseligkeiten abladen. Unser neues Zuhause war nun unter freiem Himmel. Die Leute, die schon einige Zeit vor uns da waren und sich bereits diese einfachen Hütten gebaut hatten, kamen vorbei und fragten uns, woher wir kämen und ob wir Durst hätten. Vor Ort gab es nämlich keinen Brunnen. Einmal am Tag wurde das Wasser für die Menschen und Tiere mit einer Zisterne herangekarrt. Man brauchte Behälter, um das kostbare Gut bis zum nächsten Tag aufzubewahren.

Wir taten uns auch weiterhin mit Familie Peter zusammen. Als erstes haben wir ihren Pferdewagen wieder zusammengesetzt – er war für die Zugfahrt demontiert worden –, um die Kühe und Pferde daran festzubinden. Dann haben wir einen Schutz für unsere kleine Hilde gemacht, wozu unser Bettgestell diente. Die erste Nacht haben Stefan und ich unter freiem Himmel geschlafen. In der Früh sind Stefan und Nikolaus Peter mit dem Pferdewagen losgezogen, um brauchbare Sträucher, Stroh und Ähnliches zum Bau einer Hütte zu suchen. Wald gab es zwar einen, aber weiter entfernt vom Dorf, und es gab in Reihen gepflanzte Sträucher, die Wind und Schnee aufhalten sollten. Da konnte man Stangen abschlagen. Weil diese nicht allzu lang waren, wurde zuerst eine drei Stufen tiefe rechteckige Grube ausgehoben, um die nötige Stehhöhe zu erzielen. Aus den Stangen wurde dann eine Art Satteldach gebildet, das – so gut es ging – mit Laub und Stroh abgedeckt wurde. Damit der Wind das „Dach“ nicht forttrieb, habe ich es später oben mit Lehm abgedichtet. Vorne ließen wir eine Öffnung als Eingang frei. Eine Decke diente als Tür.

Wir bauten diese erste Hütte etwas größer, mit Platz auch für Familie Peter, da Bäsl Res mit ihren beiden Kindern etwas ängstlich war. Als die Hütte fertig war, räumten wir unsere Sachen hinein. Nur für Tisch und Stühle war kein Platz, und so mussten wir im Freien essen. Kurze Zeit nach unserem Eintreffen begegnete Stefan einem Bekannten aus Triebswetter, der ihn fragte, ob er nicht mit ihm zu der vier Kilometer entfernten Farm Jegălia gehen wolle. Da könnte man vielleicht eine Arbeit finden. So kam es, dass Stefan eine Anstellung als Verwalter in der Kantine der staatlichen Pferdezucht fand. Im Sommer legte er täglich die vier Kilometer mit dem Fahrrad und im Winter zu Fuß zurück. Wenigstens ein regelmäßiges Einkommen war damit gesichert und abends konnte er bei Bedarf einen Laib Brot kaufen und mit nach Hause bringen.

Der Hausbau

Schon bald kam die Anordnung, jeder müsse sich sein Haus selbst bauen. Der Grundriss wurde von einem Techniker vorbestimmt. In unserem Haus hatte das Zimmer eine Fläche von vier mal vier Metern, die Küche war zwei mal zwei Meter groß, es gab noch einen kleinen offenen Gang. Dies war der Haustyp für drei Personen. Bei vier Personen gab es ein Zimmer mehr.

Unser Grundstück lag an der Ecke von zwei noch zu entstehenden Straßen. Familie Peter hatte den Bauplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Straße bekommen. So blieben wir Nachbarn und konnten uns auch weiterhin gegenseitig viel helfen. Die anderen direkten Nachbarn waren uns auch vertraut. Es waren Rumänen aus Rumänischsanktmichael. Auch sie hatten Pferde und Wagen von zu Hause mitgenommen. Wir haben uns nun mit Familie Peter und noch zwei rumänischen Familien zusammengetan, um die vier Häuser gemeinsam zu bauen. Türen und Fenster sowie Holz für den Dachstuhl hat der Staat zur Verfügung gestellt. Die Wände wurden aus Lehm gestampft, denn ein anderes Baumaterial gab es nicht. Das Stampfen ging schneller als zuerst Lehmziegel herzustellen und dann die Wände hochzuziehen, wie die Bauweise im Banat üblich war.

Hinter dem geplanten Haus wurde der Boden gelockert und befeuchtet. Dem nassen Lehm wurde kurzes Stroh beigemischt, als „Bewehrung“ zur Vermeidung von Rissen. Dann wurde eine halbhohe Holzschalung beidseits der Wände aufgestellt, mit der Lehmmischung aufgefüllt und festgestampft. Die Wandecken wurden mit Reisig verbunden. Das Ganze musste gut trocknen, damit sich die Wand nicht verformte. Während der Trocknungsphase wurde an den anderen drei Häusern gebaut. Nachdem der erste Teil der Wand getrocknet war, wurde die Schalung nach oben versetzt für den zweiten Wandteil. Dergestalt ging das Bauen nur langsam voran, auch weil man das Wasser zum Anfeuchten der Erde mit Zisternen brachte und die Wägen mit ihren Wasserbehältern Schlange standen, bis sie endlich an die Reihe kamen.

Stefan besorgte Krautfässer von der Farm, wo er arbeitete. Mit diesen Fässern brachten Familie Peter und die beiden rumänischen Familien Wasser mit ihren Pferdewägen herbei. Ein schwerer Platzregen half zusätzlich. Für den Hausbau stellte jede Familie zwei Personen zur Verfügung. Da Stefan jedoch in der Arbeit war, nahmen wir zusätzlich zu meinem Arbeitseinsatz einen Tagelöhner aus Grabatz in Anspruch nehmen. Gedeckt wurden die Häuser mit Rohr, das wir kaufen mussten. Ein Grabatzer hatte es uns gebracht und ein Marienfelder hat das Dach damit gedeckt. Beide waren Bekannte von Stefan aus der Kantine.

Generell war der Sommer 1951 heiß und trocken. Während des Hausbaus errichteten wir auch eine eigene Hütte für Familie Peter. Dadurch hatten nun auch der Tisch und die Stühle Platz in der Hütte.

Bis zum Herbst standen die neuen Häuser. Am 1. November 1951 zogen wir ein. Die Erdhütte diente nun als Kuhstall. Wir waren froh, endlich ein Haus zu besitzen, da die Nächte schon recht kühl waren und man an den nahenden Winter denken musste.

Vor unserem Haus stand an der Straße ein einziger großer Akazienbaum. Sonst waren nur Sträucher zu sehen. Und nach diesem Baum wurde unser Dorf benannt: Salcîmi (salcîm heißt Akazie). Ich brachte meiner drei Jahre alten Tochter Hilde bei, ganz gleich, wo immer sie auch im Dorf beim Spielen sei, zur Orientierung nach dem großen Akazienbaum Ausschau zu halten, damit sie sich nicht verlief. Da seien wir nun zu Hause.

Manche unserer Leidensgenossen konnten nicht glauben, was ihnen da widerfuhr. Sie weigerten sich, Häuser zu bauen. Und sie sollten es sehr schwer haben, den nächsten Winter zu überleben.