Wir alle kennen aus den letzten Wochen und Monaten der Corona-Pandemie die tägliche bange Frage: „Was sagen die aktuellen Zahlen? Ist die Infektionsrate gestiegen oder gefallen? Wie geht es weiter?“

Wir haben das Bedürfnis, auf unsere Fragen Antworten zu bekommen, konkrete Fakten zu kennen. Zahlen sind offenbar solche Fakten, die die Wirklichkeit beschreiben. Sie geben aktuell Hinweise auf die Anzahl der Kranken, der Genesenden und wir erschrecken über die Zahl der gemeldeten Toten. Zahlen ermöglichen es uns, mengenmäßige Vergleiche anzustellen und Anteile meist prozentual zu bestimmen. Wie erleichtert sind wir, wenn wir sehen, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in der Pandemie viel besser dastehen. Die Fakten, die auf Zahlen beruhen, beeinflussen politische Entscheidungen und unseren Alltag.

Dies war auch in der Ansiedlungszeit unserer Vorfahren im Banat nicht anders. Im ersten Teil des Beitrags, „Die Ersten fanden den Tod“, wurde bereits ausgeführt, dass das Banat im 18. Jahrhundert auch als „Grab der Deutschen“ benannt wurde. Doch was sagen die Zahlen, die konkreten Fakten, die diese Bezeichnung rechtfertigen?

„…sie gehen alle zugrund“, klagt angsterfüllt Reichsgraf von Clary und Aldringen (1729 Prag – 1791 Wien), der von 1769 bis 1774 Präsident der Banater Landesadministration war, in einem Brief an Maria Theresia. Der Reichsadministration dürften solche Meldungen höchst ungelegen kommen, ist doch ihr Ziel, das Ansiedlungswerk im Banat auszuweiten, dadurch gefährdet. Wenn es bekannt wird, dass viele Ansiedler „zugrund gehen“, schreckt das Neuansiedler ab.

„Was in der amtlichen Tabelle seinen Niederschlag gefunden hat, ist ein Taschenspielerkunststück. Die Landesadministration hat mit dieser auf dem geduldigen Aktenpapier vorgegaukelten Aufstellung die Wiener Hofstellen hinter das Licht geführt. Es ist offenbar, daß man das große Sterben vertuschen wollte. Die Ursache dafür liegt klar auf der Hand, man befürchtete, daß eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet werden könnte.“ (Friedrich Lotz, Die französische Kolonisation des Banats, in: Südostforschungen, Band XXIII, 1964, S. 172)

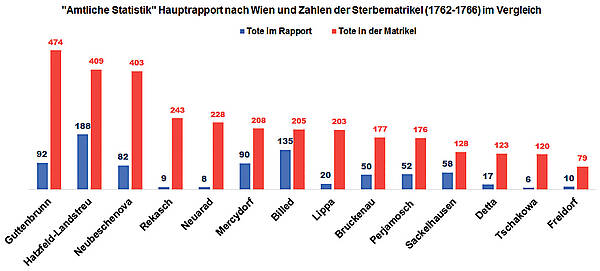

Lotz hat diese amtliche Statistik anhand der Banater Sterbematrikeln, die im Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart vorliegen, überprüft und festgestellt, dass sie durchwegs gefälscht ist. Die von Lotz erstellte Tabelle wurde von Dr. Petri mit weiteren Sterbezahlen aus den Kirchenmatrikeln anderer Orte ergänzt. (Heilwesen im Banat, S. 48/49) Auszüge davon zeigt folgende Grafik.

Zahlen sollten immer kritisch betrachtet werden. Petri belegt in seiner Tabelle, dass die Zahl der Toten für die 24 untersuchten Orte im Jahr 1766 die der „rapportierten“ Verstorbenen um 3032 überstieg.

Das große Kolonistensterben

Das große Kolonistensterben begann schon auf dem Transport ins Banat. Das enge Zusammensein der vielen Menschen auf dem Schiff, mangelnde Pflege und ungenügende Nahrung begünstigten den Ausbruch von Infektionskrankheiten.

Am Zielort angelangt, wurden die zahlreichen Neuankömmlinge bei den bereits zuvor angesiedelten Kolonisten einquartiert, da ihre Wohnhäuser noch nicht fertiggestellt waren. Die vielen Menschen gemeinsam in den noch feuchten Wohnungen waren ein Grund für die Ansteckungsgefahr bei Krankheit. Das ungesunde, für die Ansiedler ungewohnte Banater Klima bedingte somit nur zum Teil die hohe Sterblichkeit unter den Kolonisten. Hauptursachen des Massensterbens unter den Neuankömmlingen waren die unhygienischen Verhältnisse, unter denen sie anfangs leben mussten.

In „Verlorene Heimat“ (1993, S. 28) schreibt Hans Bohn: „Es muss schließlich auch gesagt werden, dass die Kolonisten im Banat eine bittere Notzeit erwartete: Fiebertod, Pestepidemien und andere Krankheiten dezimierten die Kolonistenfamilien, doch die Siedler harrten aus und bezwangen in ihrer Standhaftigkeit alle Not und Entbehrungen, sie machten das Banat schließlich zu einer blühenden Heimat.“ Und heute? Aber das ist eine andere Geschichte!

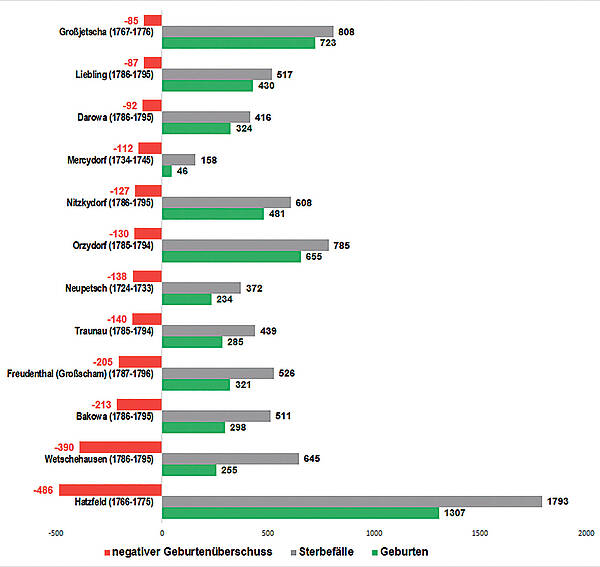

Unter den Kolonisten sind in den ersten zehn Jahren nach der Ansiedlung viele Opfer zu verzeichnen. Die Sterbefälle übertrafen meist die der Geburten (siehe Grafik rechts).

Am 11. Juni 1766 sahen die Hatzfelder Kolonisten endlich ihren Ansiedlungsplatz – aber in welchem Zustand! Die Häuser waren kaum begonnen, die ganze Ortslage voller Pfützen. Von den seit 11. Juni angekommenen deutschen Ansiedlern waren am letzten Dezember nicht weniger als 215 zur ewigen Ruhe in der Erde der neuen Heimat gebetet worden. In den ersten fünf Jahren seiner Existenz gab es in Hatzfeld 711 Geburten und 1361 Sterbefälle (Hatzfeld in Wort und Bild, 1990).

Ab dem 20. Juni 1785 setzte in Rekasch unter den Reichskolonisten das Sterben ein. Dr. Josef Stitzl berichtet darüber: „1785 bricht unter den neuen Siedlern ein gräßliches Kolonistensterben aus, ein Darmkatarrh, der das junge Volk dahinraffte“. Von Juni bis Dezember starben in Rekasch 225 Personen (Petri, Heilwesen im Banat, 1988, S. 71/72)

Kolonistenspitäler der Ansiedlungszeit

Zur Unterbringung und Pflege von Ansiedlern, die auf der langen Anreise ins Banat oder hier erkrankten, dienten im 18. Jahrhundert die Kolonistenspitäler. Über die Kolonistenspitäler in Banater Dörfern berichtet Dr. Erich Lammert in einem Beitrag, erschienen in der NBZ vom 16. August 1977. Auch Dr. Anton Peter Petri greift dieses Thema in seinem Buch „Heilwesen im Banat“ auf.

Ende 1766 gab es bereits 400 Kranke in Billed. Im Dorf herrschte große Hungersnot. Der Provinzial-Kontagionsmedicus Johann Joachim Groß (1725 – 1791 Temeswar) holte sich deshalb mit Zustimmung des Verwalters Knoll den Tschakowaer Distriktsarzt Leber nach Billed und errichtete mit ihm gemeinsam in der Schule in der Altgasse ein provisorisches Spital.

Im März 1771 forderte Medikus Groß wegen der hohen Sterblichkeit unter den Ansiedlern für jedes Kolonistendorf einen Chirurgen und eine Hebamme. Mangels Sanitätspersonals konnten seine Vorschläge nicht verwirklicht werden. Deshalb versuchte man als Notlösung die Errichtung von Kolonistenspitälern. So entstanden in Billed, Grabatz, Mercydorf, Csatád und in anderen Orten derartige Einrichtungen.

Das Kolonistenspital von Billed verdankte seine Entstehung einer Massenerkrankung, wie aus einer Akte vom März 1769 hervorgeht. Im Jahre 1772 diente das Kolonistenspital von Grabatz zur Pflege kranker Kolonisten aus Bayern, „in specie Straubing, Freising und Passauischen“, die im Frühjahr als freie Kolonisten ins Banat kamen und denen die üblichen Vergünstigungen der angeworbenen Siedler nicht zustanden.

Im Juni 1809 brachen unter den 111 französischen Kriegsgefangenen, die in der Tschakowaer Reiterkaserne untergebracht waren, Typhus und Ruhr aus. Unter den französischen Kriegsgefangenen befanden sich auch Bayern, die mit Napoleon gegen Österreich verbündet waren. Es starben zwischen dem 6. Juni und 25. Oktober 1809 insgesamt 67 Soldaten und Offiziere (60 Prozent). Als Sterbeort ist das „Hospital“ vermerkt, so Wilhelm Merschdorf im Heimatbuch Tschakowa (1997, S. 690).

In der zweiten und dritten Generation waren die Nachkommen der Ansiedler bereits weitgehend akklimatisiert und die hygienischen Verhältnisse, unter denen sie lebten, haben sich substanziell verbessert, sodass in den Sekundärsiedlungen (Binnensiedlungen) schon gleich nach deren Gründung mehr Geburten als Sterbefälle zu verzeichnen waren.

Sumpffieber oder Fleckfieber?

Im 18. Jahrhundert finden wir in den Banater Sterbematrikeln bei größerer Mortalität bereits öfter auch Anmerkungen über die Ursache des Todes. Aber die in den Totenmatrikeln verwendeten „Diagnosen“, die selbst den heutigen Ärzten Kopfzerbrechen verursachen, decken sich nicht mehr mit unseren heutigen Begriffen.

Schier unausrottbar scheint die falsche Ansicht zu sein, dass das Massensterben der Deutschen im Banat im 18. Jahrhundert dem Sumpffieber angekreidet werden müsse. Fast in allen älteren Dorfmonografien wird die Behauptung der Autoren von der todbringenden Wirkung der miasmatischen Ausdünstungen der Sumpflandschaft unkritisch wiederholt; sogar von Fachhistorikern wird immer wieder diese Angabe gemacht, so Dr. Erich Lammert. Er schreibt: „Die meisten Todesfälle forderte im 18. Jahrhundert, sowohl in der kaiserlichen Armee als auch unter den Zivilbewohnern, vornehmlich unter den deutschen Ansiedlern, der Flecktyphus (Typhus exanthematicus). Er wurde auch ‚Morbus hungaricus‘ genannt. Die Malaria war im Banat endemisch, im 18. Jahrhundert bekam sie den Namen ‚Morbus banaticus‘. Dieser Krankheit und dem Flecktyphus verdankte das Banat seinen üblen Ruf als Grab der Deutschen, sowohl der Soldaten als auch der Kolonisten.“ (in: Schwäbischer Jahreslauf, 1978, S. 214)

Über das Sumpffieber oder die Malaria (das Wechselfieber), die „Banater Krankheit“, berichtet der erste Physikus des Banats, J. G. H. Kramer, in seinen Schriften. Erst mit den Arbeiten des bekannten Medizinhistorikers Dr. Josef Stitzl aus Rekasch kann es als erwiesen gelten, dass das Massensterben im Banat in der Ansiedlungszeit auf das Konto des „Morbus hungaricus“ geht, damit ist das Fleckfieber (Typhus exanthematicus) gemeint (Erich Lammert, Flecktyphus oder Sumpffieber? in: Banater deutsche Lebensformen, 2012, S. 343).

Das Sumpffieber − die Malaria (Wechselfieber)

Lange Zeit, noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts, hat man das Fieber als selbstständige Krankheit betrachtet. Ein schwäbischer Volksbrauch kennt „77-erlei hitzige Fieber, kalte und heiße“. Es dauerte recht lange, bis klar wurde, dass jedem Fieber eine Lokalerkrankung zugrunde liegt. Man fasste nun die Fieber als Symptom anderweitiger krankhafter Prozesse auf.

Im 18. Jahrhundert waren große Teile des westlichen Banats und die Umgebung von Temeswar von Sümpfen und Morasten bedeckt, sodass viele Ansiedler vor allem verschiedenen Fiebererkrankungen ausgesetzt waren. Dass es der Malaria gelang, sich so in gemäßigten Klimazonen einzunisten, war auch auf die immer häufiger in ferne Kontinente unternommenen Reisen zurückzuführen. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Europa nur noch wenige malariafreie Gebiete. Am meisten betroffen waren Italien, die Balkanländer und alle Mittelmeerregionen.

Die Malaria (von ital. mala aria, also schlechte Luft) wird auch noch Sumpffieber oder Wechselfieber genannt. Die Erreger sind einzellige Sporentierchen, die Plasmodien. Als Überträger der Krankheit dienen Mücken der Gattung Anopheles. Die unreifen Sporenformen der Malaria-Erreger gelangen beim Stich mit dem Speichel der weiblichen Anophelesmücke in den menschlichen Körper und reifen hauptsächlich in der Leber heran. Während dieser ein- bis sechswöchigen Inkubationszeit treten keine Krankheitserscheinungen auf.

Die Malaria war eine große Plage für die Ansiedler im Banat, darunter litt aber nicht nur die Landbevölkerung, sondern auch die Städter. Die Malariasterblichkeit war am größten in Temeswar. In den Jahren 1784 bis 1793, also in zehn Jahren, starben hier 7682 Personen, viele davon an Malaria. (Petri, Heilwesen im Banat, 1988, S. 233)

Der Mineraloge und Bergbauexperte Ignaz Edler von Born (1742-1791) schilderte in seinen Briefen auf seiner Reise durch das Temeswarer Banat die malariageplagten Temeswarer: „Bei Tische hatten außer mir und einigen Fremden, die sich da aufhielten, alle Gäste einen Anfall von ihrem Fieber, die einen klapperten mit den Zähnen vor Kälte, und andere tranken unaufhörlich, um den Durst zu stillen. Auf der Straße erblickte ich überall blasse, gelbgefärbte, eingefallene Gesichter, die aus schön gebauten Häusern hervorkommen. Die Frauen und Mädchen hatten dickgeschwollene Bäuche, die ihnen das Fieber zurückließ. Ich glaubte im Reiche der Toten einherzuwandeln, wo ich die Menschen für Leichen und ihre Wohnungen für Grabmäler ansehen konnte“.

Selbst vornehme Personen wurden Opfer des Wechselfiebers. So starb bereits 1317 in Temeswar die erste Frau des Königs Karl Robert von Anjou, Maria, an Malaria. Ein Opfer des Fiebers wurde vermutlich auch der im April 1721 verstorbene erste Temeswarer Stadtrichter nach der Türkenzeit, Tobias Balthasar Hold. In Aradsanktmartin verstarben 1765 bzw. 1775 die „Chirurgen“ Georg Pauli und Josef Klier an „Calida Febris“.