Tatsachenbericht von Josef Marksteiner aus Sanktanna (1928-2010), aufgezeichnet von seiner Tochter Katharina Emeneth

Am nächsten Tag nach dem Abendessen interessierte sich der Kommandant für unsere Geschichte. Hier wurden wir nach langer Zeit wieder wie Menschen behandelt. Man schickte uns zum Arzt, wonach wir von der Arbeit freigestellt wurden. Für einen ganzen Monat hatten wir Schonprogramm. Für zwei Stunden Holzschneiden gab es zusätzliches Essen. Nach und nach arbeiteten wir dann vier Stunden bis zur gänzlichen Erholung. In diesem Lager waren wir bis 25. Juli 1947.

Beseitigung der Toten zur Strafe

Jetzt sollten wir zurück ins Lager, aus dem wir geflohen sind. Bei der Ankunft in Kriwoi Rog wurden wir vom Lagerkommandanten freundlich begrüßt, er schien an unserem Schicksal Anteil zu nehmen. Mein Gruppenkommandant, Herr Seifer, kam uns auf zwei Krücken entgegen und bedauerte, nicht auch mit uns geflüchtet zu sein. Um seine Gesundheit stand es sehr schlecht und nach wenigen Tagen ist er gestorben.

Unsere Strafarbeit bestand jetzt darin, die vielen Toten zu beseitigen. Das Lager besaß sieben Särge. Diese mussten wir im Keller mit je drei Toten füllen und auf ein Lkw laden. Die Särge wurden immer wieder geleert und gefüllt, die Toten kamen in ein Massengrab. Aus Erzählungen wussten wir, dass man während des strengen Winters die Toten einfach in den Schnee gelegt hatte. Zur Zeit der Schneeschmelze drang der Verwesungsgeruch bis in die Stadt vor.

Mittlerweile war es Hochsommer und die Überlebenschancen standen besser. Jetzt konnte jeder noch etwas Essbares finden auf den Feldern. Wir trugen im Sommer die gleiche Kleidung wie im Winter. Was abends gewaschen wurde, trugen wir morgens wieder auf dem Körper.

Nach zehn Tagen wurden wir nach Dnjepropetrowsk in ein Strafgefangenenlager transportiert. Vor der Abfahrt weigerten wir uns, ohne Verpflegung wegzugehen. Obwohl man uns angedroht hatte, uns zu erschießen, waren wir fest entschlossen, nicht ohne Essen aufzubrechen. Schließlich hatten wir schon genügend Erfahrung mit einem leeren Magen. Unser Protest hat diesmal geholfen. Vom Lagerkommandanten persönlich bekam jeder von uns einen ganzen Laib Brot und ein Stück Salami.

In Dnjepropetrowsk landeten wir erneut in der Misere. Gott sei Dank bekamen wir Decken und Strohsäcke für unser Nachtlager. In einer Gruppe von ca. 300 Gefangenen marschierten wir täglich, von acht Soldaten mit Maschinengewehren bewacht, in die Arbeit. Wir arbeiteten hier als Zimmerleute am Neubau von Wohnblocks. Die gesamte Baustelle war mit Stacheldraht eingezäunt. Nach einem Jahr wechselten wir den Beruf und wurden Dachdecker. Unsere jugendliche Wendigkeit hat sich bezahlt gemacht. Gemeinsam mit Arthur und Horst entwickelten wir großes Geschick im Umgang mit Eternitplatten. Mit einem selbstkonstruierten Flaschenzug schafften wir den nötigen Mörtel aufs Dach. Ich saß selbst als Gegengewicht zu den vollen Eimern am anderen Ende des Seils und fuhr so die Häuserfront rauf und runter. Damit haben wir die Russen richtig beeindruckt. Auch die Verschalungen haben wir mit geschickten Handgriffen gelöst und alles gleichzeitig nach unten rauschen lassen. Diese Arbeit hat richtig Freude gemacht und gute Bezahlung gab es obendrein.

Ende Oktober 1948 löste sich dieses Lager auf. Viele waren an Malaria erkrankt und daran gestorben. Mit den verbliebenen 500-600 Mann wurden wir in das sogenannte SS-Lager in Dnjepropetrowsk verlegt, in dem zwischen 8000 und 9000 deutsche Kriegsgefangene lebten. Dank der tüchtigen Verwaltung und guten Organisation lief hier alles wie am Schnürchen. Jeder von uns wurde von Kopf bis Fuß neu eingekleidet. Für den bevorstehenden Winter erhielten wir wattierte Hosen und Jacken und sogar Mützen mit Ohrenschützern. Alles war hier streng geregelt. Ab minus 21 Grad musste keiner raus auf die Arbeit. Einmal pro Woche wurde ein Theaterstück, ein Film oder ein Fußballspiel gezeigt. Wir konnten es kaum fassen, was hier alles möglich war. Nach und nach kam auch bei uns Lebensfreude auf.

Eine unvergessliche Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier von 1948 ist mir noch sehr deutlich in Erinnerung. Zu diesem Anlass wurde in jeder Baracke eine Bühne aufgebaut und darauf eine Weihnachtstanne aufgestellt. Die Christmette ließ nach vier Jahren in der Fremde zum ersten Mal feierliche Stimmung aufkommen. Gemeinsam mit einem richtigen Pfarrer wurde gebetet, gesungen und an zu Hause gedacht. Die gerührten Herzen ließen Tränen fließen. Anschließend bekam jeder ein Geschenk. Wir fühlten uns so glücklich wie beschenkte kleine Kinder. In jeder Tüte waren ein Kilo Brot, ein Kilo Zucker, 200 Gramm Butter und eine Packung Bonbons.

Inzwischen war schon ein halbes Jahr vergangen, ohne Post von daheim erhalten zu haben. So erfuhren wir von der Ermordung unseres Großvaters erst ein Jahr nach der Tat. Jedes Jahr hegten wir die Hoffnung, bis Weihnachten zuhause zu sein. War dann Weihnachten da, wurde die Hoffnung auf Ostern verschoben. Dazu gab es damals ein passendes Lied: „Wenn die Weihnachtsglocken klingen, sind wir sicher schon daheim“. Nach Weihnachten wurden sie die Glocken in Osterglocken abgeändert.

Im März 1949 wurden wir aus diesem Lager abgeschoben, nachdem wir die guten Kleider gegen zerlumpte austauschen mussten. Solche Entscheidungen kamen oft urplötzlich. Ich sollte schnell meine Sachen holen und auf den bereitstehenden Lkw aufsteigen. Wichtiger war mir aber mein kranker Bruder. Er lag seit Tagen im Lazarett mit hohem Fieber. Durch mein Betteln ließ sich der Arzt dazu erweichen, ihn gesund zu schreiben. Auch mein Bruder Franz wollte in jedem Fall mit, egal wohin es auch gehen sollte. Da er Durchfall und hohes Fieber hatte, mühten wir uns auf der Fahrt mit dem Lkw ab, um zusammenzubleiben.

Wir landeten wieder in Kriwoi Rog im Lager Artjom. Essen gab es hier nur gegen Geld, das alle 14 Tage ausbezahlt wurde. Da wir keinen einzigen Rubel besaßen und der Zahltag noch in weiter Ferne lag, hatten wir es erstmal nichts zum Beißen. In unseren zerrissenen Kleidern sahen wir auch nicht kreditwürdig aus, sodass uns kein Mensch Geld bis zum Zahltag leihen wollte. Obwohl ich mit Holzbündeln einige Tauschgeschäfte machen konnte, war es zu riskant geworden. Wir waren in einer verzweifelten Situation. Ich fühlte mich für uns beide verantwortlich und suchte unentwegt nach einer Lösung. Da fiel mir unser Cousin Toni Eberwein ein. Um bei ihm anzuklopfen, musste ich mich von der Arbeit wegstehlen und illegal 30 Kilometer mit dem Zug nach Krasnowodan fahren. Toni hat jedoch meine Hilferufe nicht verstanden und mich ohne ein Stück Brot ziehen lassen. Dieser Bittgang ist mir so schwer gefallen, dass ich mich nicht mehr traute, anderweitig um Hilfe anzusuchen. So blieb uns nur das Holzgeschäft übrig. Von unserem ersten Geld bekam mein Bruder ein neues Hemd und Schuhe. Gekocht haben wir uns selbst, da unsere 300 Rubel nicht weit reichten. Es gab hier Leute, die 3000 bis 4000 Rubel verdienten.

Die Hoffnung auf Heimkehr keimt auf

Im Sommer 1949 bekam das Lager einen neuen Kommandanten. Dieser führte viele Verbesserungen ein und behandelte uns menschlich. Wir hatten immer wieder miterlebt, wie eine Gruppe Gefangener nach Hause durfte. Dies ließ auch ins uns Hoffnung aufkeimen. Nach den neuen, gelockerten Verordnungen durften die Insassen sonntags bis 20 Uhr in die Stadt gehen. Alle strömten hinaus in die Freiheit, nur uns zwei fand der Kommandant auf dem Zimmer. Seine Verwunderung war groß, als er erfuhr, dass wir nicht krank, sondern bettelarm waren. Wir schämten uns einfach mit unserer ärmlichen Kleidung unter Menschen zu gehen. Er versprach uns ganz spontan zu helfen. So besorgte er uns eine zusätzliche Arbeit auf der Kolchose. Dort sollten wir Stallungen bauen und gutes Geld verdienen. Nach unserer regulären Arbeit wurden wir um 15 Uhr von einem Lkw abgeholt. Auf der Kolchose bekamen wir gleich bei der Ankunft ein Kilo Brot und einen Liter Milch. Nach vier Stunden Arbeit gab es jeden Tag gutes Essen mit Fleisch. Hier durften wir sogar Wünsche äußern. Wir konnten es am Anfang nicht glauben, dass es Paprikasch geben sollte so viel wir wollten. Beim Weggehen bekam jeder noch drei Liter frisches Obst, deshalb Liter, weil es in eine Milchkanne abgefüllt wurde.

Anfangs haben wir uns sicher überfressen, bis wir nach und nach erlebten, dass eine nette Russin jeden Tag extra für uns kochte. Dass die Liebe durch den Magen geht, kann mein Bruder sicher bestätigen. Jeden Tag nach 15 Uhr begann der Freudentaumel, gemeinsam mit Horst und Arthur. Unser ganzes Geld konnten wir jetzt für Kleidung ausgeben. Fürs Essen war jetzt mehr als genug gesorgt. In den folgenden zwei Monaten habe ich 20 Kilo zugenommen.

Ende September wurde den aus Deutschland stammenden Kameraden mitgeteilt, dass sie in den nächsten Tagen heimfahren werden. Dazu gehörten Horst Öhler und Arthur Mecklenburg. Damit die Deutschländer ihr Geld vor der Heimfahrt ausgeben konnten, waren alle Geschäfte das ganze Wochenende geöffnet. Wir waren alle vier zusammen beim Einkaufen. Einer begeisterte den anderen und wir fühlten uns wie Könige. Jeder bekam neue Hemden, neue Hosen und Schuhe.

Lang ersehnte Nachricht löst Freudentaumel aus

Ein paar Tage später wurden auch wir aufgefordert, unser Werkzeug beiseite zu legen, da auch wir demnächst heimfahren würden. Wir konnten es kaum fassen. Plötzlich durfte keiner mehr das Lager verlassen, da jetzt unsere eigene Sicherheit wichtig war. Für die Heimfahrt bekam jeder ordentliche Kleidung und gutes Schuhwerk. Gleich am nächsten Tag bin ich auf dem Rücksitz eines Motorrades mit dem Kommandanten zur Baustelle gefahren, um den Lohn für die errichteten Stallungen abzuholen. Innerhalb einer halben Stunde habe ich mich dort verabschiedet und hatte das viele Geld in der Tasche.

Nachdem wir langsam begriffen hatten, dass die Zeit hier tatsächlich zu Ende geht, dass wir wirklich heim dürfen, brach ein unbeschreiblicher Freudentaumel aus. Drei Tage und drei Nächte hindurch wurde gesungen, getanzt und gesoffen. Es wusste keiner mehr, ob es Tag oder Nacht ist. Die Anspannung der letzten Jahre, die Ungewissheit, all die unausgesprochenen Ängste fielen von uns ab. Wir fühlten uns wie Dürstende in der Wüste, die endlich auf Wasser gestoßen sind. Eine riesige Flut von Gefühlen schwappte über und ließ keinen kalt. Es schien, als ob sich nach Jahren voller Kälte und Nebel die Wolken lichten und die Sonne durchbricht. In den darauf folgenden Tagen sind uns Flügel gewachsen, die uns Richtung Heimat über Zäune, Mauern und Grenzen bis in unser Elternhaus zu tragen schienen.

Für die Heimfahrt musste ich in aller Eile noch einen Koffer zimmern. Darin verstauten wir die gekauften Sachen (Speck, Salami, Brot, Schnaps und Bonbons sowie wohlriechende Seifen). Die Kleider fanden im Rucksack Platz. Vor unserer Abfahrt mussten wir die Koffer herzeigen. Allzu ärmliches Beweismaterial wurde vernichtet. Wir hatten unsere Koffer gerade verschlossen, als ein heftiger Schneesturm durch den Hof fegte. Als wollte auch die Natur ein äußeres Zeichen setzen, hob ein stürmischer Wind einen Teil des Daches des Lagergebäudes in die Luft und ließ es krachend zu Boden stürzen.

Bis Ungheni begleitete uns unser Lagerkommandant, der sich mit Handschlag von uns verabschiedete. Das war der beste Russe, den ich kennen gelernt hatte. Unser Zug Richtung Heimat füllte sich mit Menschen aus anderen Lagern. Jeder Waggon war mit grünen Zweigen geschmückt, in jedem Bahnhof wurde gesungen und die Zusteigenden wurden mit Freudenschreien begrüßt. In der rumänischen Grenzstadt Marmaroschsiget mussten wir noch auf die Schnelle Toiletten bauen für die ankommende Menschenflut.

Nach drei-vier Tagen erhielten wir einen Nachweis über fünf Jahre Russlandarbeit, einen rumänischen Personalausweis und eine Arbeitsberechtigung. Jetzt standen zehn Lkws bereit, womit wir weitertransportiert wurden. In Baia Mare wurden uns Äpfel zugeworfen. Nach vier Stunden ging ein Zug nach Großwardein. Ab hier fuhr ein Schnellzug Richtung Arad, wofür wir einen Zuschlag zahlen mussten. Da uns aber die Lei fehlten, verkauften wir die duftenden Seifen.

Nach fünf Jahren wieder zuhause in Sanktanna

Schließlich fuhr der Zug in Sanktanna ein. Der Bahnhof war voll von wartenden Menschen. Es war der 18. Oktober 1949, abends 17 Uhr, als wir das langersehnte Ziel erreichten. Daheim hatte unser fußkranker Vater unsere beiden Schwestern geärgert, indem er behauptete, dass nicht sie, die zu allen Zügen liefen, uns als erste sehen werden, sondern er. Die beiden warteten auf jeden Zug an der Haltestelle in Altsanktanna, um uns zu empfangen. Dort hielt jedoch der Schnellzug nicht. Inzwischen waren wir von Neusanktanna die drei-vier Kilometer nach Hause gelaufen. Wir kehrten bei unserer Rosatante kurz ein, um Grüß Gott zu sagen.

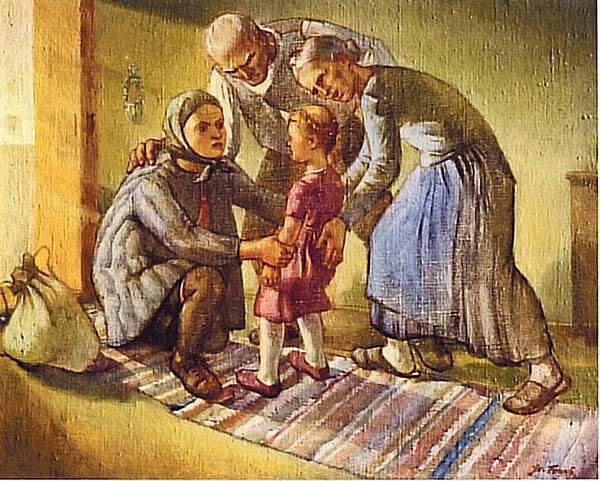

Indes humpelte unser Vater bis zur Straßenecke an der Dobrogeanu-Gherea-Gasse und erblickte uns tatsächlich als erster. So trafen wir mit unserem Vater daheim ein. Er rief schon am Hoftor: „Maatla, to schaut her, wen i eich bring!“ Die Überraschung war übergroß, die Wiedersehensfreude ebenso. Bei unserer Mutter flossen Freudentränen, auch sonst blieb kein Auge trocken. Kurz darauf kamen alle Nachbarn zur Begrüßung. Alle waren glücklich ob unserer gesunden Heimkehr nach fast fünf Jahren Russlanddeportation. Die glücklichsten Menschen aber waren wir selbst.