Dinge, deren Ursachen man nicht nachvollziehen oder rechtfertigen kann, bleiben als ungelöst im Gedächtnis verankert und verlangen nach immer neuen Erklärungen und Begründungen. Wenn diese aber nicht gefunden werden können, da es sie gar nicht gibt, können sie nicht ad acta gelegt werden. Sie bleiben im Unterbewusstsein latent vorhanden und treten irgendwann bewusst oder unbewusst zutage. Darüber zu sprechen ist ein Versuch der Bewältigung des Unbegreifbaren. So erkläre ich mir im Nachhinein die Erzählungen meines Vaters über die Russlanddeportation, die ihn und uns, seine Familie, Zeit seines Lebens begleiteten.

Als einer von 361 Orzydorfern wurde mein Vater Fidel Rabong am 15. Januar 1945 von zu Hause von einem bewaffneten Soldaten abgeholt und zur Sammelstelle im Park in der Dorfmitte geleitet. Danach traten alle Zusammengetriebenen den Marsch in die Nachbargemeinde Vinga an, wo die Reise, in Viehwaggons verladen, in das fast 2000 Kilometer entfernte Donez-Becken begann. Das gemeinsame Durchleben gleicher oder ähnlicher physischer und psychischer Leiden während der fünf Jahre dauernden Deportation bedeutete aber für den Einzelnen ein individuelles Empfinden, eine differenzierte Beurteilung und eine unterschiedliche Verarbeitung des Erlebten. Mein Vater konnte diese Zeit nicht ins Unterbewusstsein verbannen, die Erlebnisse waren immer präsent. Die Erzählungen darüber waren ein Teil seiner selbst und seit meiner frühesten Erinnerung auch für mich immer gegenwärtig.

Das erste, woran ich mich erinnern kann, war die Bemerkung, dass man sich in Russland die Finger abgeschleckt hätte, wenn man den Spinat mit Spiegelei, ein Essen, das ich als Kind genauso ablehnte wie wahrscheinlich die meisten Kinder, in Russland als Mahlzeit erhalten hätte. Irgendwann konnte ich die Liste der für mich damals als ungenießbar eingestuften Nahrungsmittel in seinen Überzeugungsreden selbst vervollständigen: sauer eingelegte grüne Tomaten, drei Löffel Kasch, feuchtes klebriges Schwarzbrot, saure Krautsuppe, Kartoffelschalen vom Misthaufen und selbst gefangene und gebratene Krähenvögel.

Die Wanzenplage konnte mein Vater so anschaulich schildern, indem er mir im Bett liegend zeigte, wie sich die ekligen Blutsauger an der Decke direkt über dem Gesicht platzierten und sich dann gezielt fallen ließen, dass ich dieses Kribbeln des auf der Nase landenden Ungeziefers fast authentisch zu spüren glaubte.

Wenn ich als Jugendliche regelmäßig jedes Jahr mit Halsentzündung oder Schnupfen und polterndem Husten das Bett hüten musste, fragte ich oft meinen Vater, wieso er angesichts der nassen Fußlappen, der die Kälte durchlässigen Galoschen, der feuchten oder gefrorenen Kleidung nicht sterbenskrank wurde. Er konnte mir auch keine schlüssige Antwort geben. Er meinte nur, dass man in bedrohlichen Situationen ungeahnte Abwehrkräfte entwickeln würde.

Aus den geschilderten Begebenheiten lernte ich zwischen „erlaubtem“ und strafbarem Diebstahl zu unterscheiden. In der größten Hungersnot Lebensmittel zu entwenden, kann keine Sünde sein. Schuld und Sühne werden ausgehebelt. Versündigt hätten sich diejenigen, die ihre Mitmenschen aus Habgier hungern und verhungern ließen. Nicht selten stand in diesem Zusammenhang die ethische Frage zur Debatte: Ist zur Rettung des eigenen Lebens alles erlaubt?

Nicht nachvollziehbar war für mich damals der aus den Erzählungen hervorgegangene Umgang mit dem Tod. Wie abgestumpft muss man sein, dass der Tod eines vor kurzem noch vitalen Menschen, egal ob Fremder oder Freund, als alltägliche Nebensache hingenommen wird? Wie verzweifelt muss man sein, den eigenen Tod ins Kalkül zu ziehen, wenn man aus dem mit Stacheldraht und schussbereiten Posten sicher geschützten Lager zu fliehen versucht? Wie fatalistisch muss man geworden sein, wenn man täglich die tödlichen Gefahren als gegeben hinnimmt?

Ich habe meinen Vater nie direkt gefragt, wie er mit den seelischen Wunden weit weg von Eltern, Heimat und Geborgenheit zurechtkam. Nach all den Jahren waren es die unsichtbaren Narben, die ihn störten, die ihn schmerzten, die ihm keine Ruhe ließen, deren Druck nur durch Mitteilung des Erlebten gelindert werden konnte. Und gerade deshalb wunderte ich mich immer aufs Neue, dass er weder Abneigung noch Hass empfand, im Gegenteil für die meisten Russen und Ukrainer, die er kennenlernte, sogar Sympathie hegte.

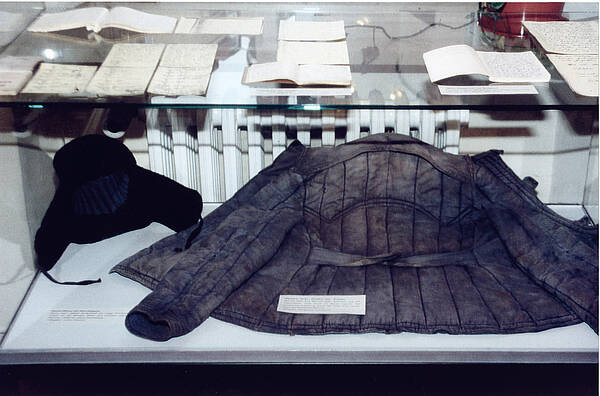

Ein stummer Zeuge der Schicksalsjahre in der Ukraine war die Fufaika, die graue wattierte Jacke, die mein Vater als einzigen Gegenstand neben den Erinnerungen mitbrachte. Er hatte nur lobende Worte für dieses unansehnliche Kleidungsstück übrig: warm, schützend, lebensrettend. Trotzdem erweckte dieses „Erinnerungsstück“ nur schlimme Assoziationen: Statt Socken gab es nur Fußlappen, die im Winter nie richtig trocknen konnten. Die Hose war durch das Rutschen auf den Knien in der Grube immer zerschlissen und wurde notdürftig mit einer Schnur statt eines Gürtels zusammengehalten. Die Knöpfe des Hemdes gingen beim Durchzwängen in den niedrigen Streben als erste verloren und danach zerlegte sich das Hemd nach und nach ganz. So blieb die Fufaika ein anklagendes Symbol für all das Erzählte und auch für all das unausgesprochen tief im Innern Empfundene.

Von klein auf hatte ich gelernt, Verständnis für meinen Vater und seine Erzählungen aufzubringen. Im Stillen bewunderte ich seinen märtyrerhaften Kampf ums Überleben, den ich meiner Überzeugung nach nie hätte bestehen können.

All die erzählten Erlebnisprotokolle meines Vaters trug ich unreflektiert mit mir herum, bis ich darüber einen Roman schrieb mit einem Protagonisten, der nur bedingt mit der Person meines Vaters identisch ist. „Namenlos in der Fremde“ erzählt durch das Prisma meiner Erinnerung die von meinem Vater durchlebten Ereignisse, die auf fiktionale Weise miteinander verbunden werden, um die grausame Wahrheit bildhafter zu veranschaulichen.

Das folgende Fragment aus dem Roman soll verdeutlichen, was die berüchtigte „Verschleppung nach Russland“ seit nun schon 75 Jahren die Menschen unseres Volksstammes traurig bewegt und nicht loslässt. (Anmerkung: Das Romanfragment wird in der Printausgabe veröffentlicht.)