Es war am 19. Mai 1989, einem Freitag, als wir – drei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren – uns aus unserem Heimatdorf Deutschsanktpeter zu Fuß auf den Weg über die grüne Grenze nach Ungarn machten. Auf den Weg in die Freiheit, auf den Weg nach Deutschland.

Die wiederholten Absagen auf unsere Ausreiseanträge hatten gezeigt, wie aussichtlos die Ausreise nach Deutschland war. Die Bemühungen, mit illegalen Mitteln legal die Ausreisegenehmigung zu erhalten, waren ebenfalls gescheitert. Der Entschluss zur Flucht fiel, als sich die Nachricht von der Enteignung unserer Häuser durch das Regime des Diktators Ceauşescu verbreitete. Der erste Fluchtversuch über Jugoslawien im Februar 1989 missglückte. Wir hatten dabei Glück im Unglück: Wir wurden werden erschossen noch landeten wir im Gefängnis. Umso größer war die Freude und die Hoffnung auf die Erlangung der Freiheit, als es am 18. Mai 1989 hieß: „Morgen geht’s los.“

Am Abend des 19. Mai 1989: der Start ins Ungewisse

Eine lange Planung im Vorfeld war nicht möglich, denn wir mussten alle an diesem Freitag zur Arbeit nach Arad fahren. Am Abend nach 17 Uhr sind wird dann wieder Zuhause gewesen. Und da musste alles sehr schnell gehen: Der ein oder andere musste noch benachrichtigt werden (da es kein Telefon gab, wurden die Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt) und es galt, die ganze Aktion zu koordinieren.

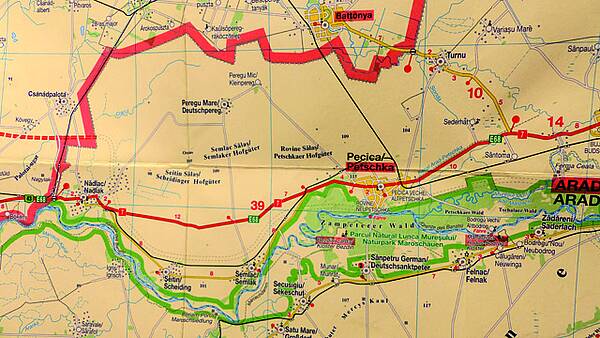

Als Treffpunkt hatten wir ein Gebüsch hinter dem Neuen Dorf Richtung Munrad ausgemacht. Dort trafen wir uns alle mit den Fahrrädern. Zu uns sieben gesellten sich noch zwei rumänische Dorfbewohner, die den Weg kannten und die Leitung übernahmen, sowie eine junge Frau aus Großwardein. Sie wurde mit einem Auto gebracht, so dass zwei Frauen von uns im Auto über Arad nach Petschka mitfahren konnten. Für die anderen hieß es, schnellstmöglich durch den Zampeterer Wald Richtung Petschka zu

radeln, um die letzte Fähre über die Marosch nach Petschka zu erreichen, die um 20 Uhr abhob.

In Petschka angekommen, warteten wir zunächst auf das Auto mit den Frauen. Da es noch viel zu hell war, um loszumarschieren, mussten wir die Dämmerung abwarten. Da kehrten einige in eine Kneipe ein, und bei einer Tante von Hilde und Bruno konnten wir zumindest Wasser trinken. Nachdem die Dämmerung hereingebrochen war, ging es los. Dabei wurde die Gelegenheit genutzt, ein paar Kilometer von Petschka Richtung Nadlak mit dem Auto zu fahren. Die Fahrradfahrer begaben sich ebenfalls auf den Weg in diese Richtung. Nach ein paar Kilometern Landstraße warfen wir

außerhalb der Gemeinde Petschka die Fahrräder in den Straßengraben und marschierten zu zehnt los übers Feld.

Die Nacht brach herein und wir marschierten mit dem Allernötigsten auf dem Rücken Richtung ungarische Grenze. Unser Leiter, der die Strecke kannte, weil er diesen Weg schon etliche Male gegangen war, verlor die Orientierung und wir marschierten in die falsche Richtung nach Turnu und Sederhat. Die beiden Dörfer umgingen wir weiträumig. Wir wussten nicht genau wo wir uns befanden, konnten uns aber an den Personenzügen orientieren, die wir vorbeifahren sahen. Auf der einen Seite waren die Züge innen dunkel, auf der anderen waren sie hell beleuchtet. Da war uns klar: Linkerhand ist Rumänien und rechts Ungarn. Zudem sichteten wir einen weiteren Anhaltspunkt auf der rechten Seite, nämlich ein rotes Licht am Horizont in der ungarischen Gemeinde Nagylak, direkt an der Grenze, das wir nun ansteuerten.

Wir marschierten in einer Zweierreihe durch Korn-, Mais- und Rapsfelder. Wenn wir an einsamen Höfen vorbeikamen, mussten wir so leise sein, dass uns die Hunde nicht witterten. Hätten diese mit dem Bellen angefangen, wären wir entdeckt worden. Endlich, gegen 4 Uhr morgens, erreichten wir unser Ziel. Vor uns lagen noch ca. 900 Meter bis zur Grenze.

Zwei Stunden zu spät angekommen

Da hieß es erst einmal abwarten. Ewald und unser Leiter pirschten sich bis an den Damm heran, auf dem die Grenzer patrouillierten, um die Lage zu erkunden. Nach ihrer Rückkehr ließen sie uns wissen: „Wir sind zwei Stunden zu spät angekommen, der Schichtwechsel der Grenzpolizei ist vollzogen und in einer Stunde wird es hell. Ein Weitergehen würde den sicheren Tod oder, falls wir erwischt werden, Gefängnis bedeuten.“

Nun standen wir vor einer schweren Entscheidung. Wir hatten zwei Möglichkeiten: entweder die Aktion abbrechen und wieder zurückgehen, mit der offensichtlichen Gefahr, entdeckt zu werden, zumal es hell wurde, und im Gefängnis zu landen, oder aber hier, an Ort und Stelle, mitten im Rapsfeld, die nächste Nacht abwarten. In Sekundenschnelle und ohne Bedenken fiel die Entscheidung einhellig: Wir wollten bis zur nächsten Nacht im Rapsfeld bleiben, in der Hoffnung, unentdeckt zu bleiben.

Quälende Stunden in einem Rapsfeld

Völlig erschöpft nach stundenlangem Marsch und bereits seit über 24 Stunden auf den Beinen, ließen wir uns sofort an der Stelle nieder und konnten ein paar Stunden schlafen. Bei Tagesanbruch stellten wir fest, dass wir genau in der Mitte Luftlinie zwischen zwei mit Grenzsoldaten besetzten Grenztürmen lagerten. Inmitten eines gelb blühenden Rapsfeldes saßen nun zehn Leute.

Durst und Hunger machten sich bemerkbar, wir hatten eine Flasche Limonade, eine Hausmachersalami, etwas Brot und eine Schuhschachtel voll Honigbusserl dabei. Die Flasche war schnell leer, den Durst löschten wir frühmorgens mit dem Tauwasser auf den Rapsblättern.

Im Laufe des Vormittags fiel leichter Nieselregen, am Nachmittag hingegen brannte die Sonne vom Himmel. Unweit von uns arbeiteten Menschen auf dem Feld, sie hackten den Mais und sie waren so nahe, dass wir sie hörten. Wir mussten leise sein, lagen oder saßen geduckt auf dem Boden, um nicht entdeckt zu werden. So verharrten wir bis nachts gegen 1 Uhr, als es hieß: Jetzt geht’s los. Es war Vollmond und somit viel zu hell, um nicht entdeckt zu werden. Wir mussten es aber riskieren, nachdem wir 20 Stunden sitzend und liegend bei Nieselregen und Sonnenschein im Rapsfeld verbracht hatten. Und noch einen Tag länger hier auszuharren war unmöglich, die Rückkehr nachhause aus-geschlossen. So stießen wir ein Gebet in den Himmel, und als wären wir erhört worden, schob sich eine Wolke vor den Mond. Es wurde richtig dunkel.

Bei Dunkelheit über die grüne Grenze

Zwischen dem Rapsfeld und dem Damm, auf welchem die Grenzsoldaten patrouillierten, befand sich

eine ca. 400 Meter breite, unbepflanzte, glatt gerechte Fläche. Nun hieß es, in geduckter Körperhaltung hintereinander im Gänseschritt versuchen, in die Fußstapfen des Vordermannes zu treten und so bis an den Damm zu gelangen. Die ersten Meter waren die Hölle, wir hatten keinen festen Stand auf den Beinen, da diese von dem langen Sitzen und Liegen dick angeschwollen waren. Zudem mussten wir uns bei völliger Übermüdung auch noch in geduckter Haltung fortbewegen. Schließlich erreichten wir den Damm und legten uns flach an dessen Hang, denn es näherten sich Grenzsoldaten, die

gerade Patrouille liefen. Wir hielten die Luft an und versuchten, nur ja kein Geräusch zu machen. Das Herz pochte wild in der Brust. Die Angst, erschossen zu werden oder im Gefängnis zu landen, war groß.

Als sich die Soldaten weit genug entfernt hatten, überquerten wir den Damm. Auf der anderen Seite lag ebenfalls eine leere, glatt gerechte Fläche von ca. 400 Metern vor uns, die wir wieder geduckt im Gänsemarsch durchquerten. Bruno, der letzte in der Reihe, sollte immer wieder zurückschauen, ob wir entdeckt werden, um uns gegebenenfalls bei Gefahr zu warnen. Dann hätten wir uns alle flach auf den Boden legen sollen. Ob das was geholfen hätte? So erreichten wir einen ca. drei Meter breiten Wassergraben, nicht wissend, wie tief dieser ist. Keine der Frauen konnte schwimmen, und die Beine waren immer noch angeschwollen und schmerzten. Also gingen wir ins Wasser und es wurde immer tiefer und tiefer, fast bis zum Hals. Wir erreichten das andere Ufer und standen nun vor einem hohen, mit Strom gesicherten Stacheldrahtzaun. Unten war es unmöglich durchzukommen, denn bis zu einem Meter Höhe war der Stacheldraht eng verflochtenen. Ganz oben durchzog elektrischer Strom den Stacheldraht, dazwischen befanden sich zwei waagerecht gezogene Stacheldrähte. Und das war unsere Chance! Zwei Männer haben die Drähte soweit auseinandergezogen, um ein Durchkommen zu ermöglichen, ohne Alarm auszulösen. Ohne die Hilfe von Bruno, der jeden von uns über das Stacheldrahtgeflecht hievte, wäre das Überwinden ohne Verletzungen nicht möglich gewesen. Als dann auch der letzte unserer Truppe diesen Zaun überwunden hatte, gingen wir ein Stück still und vorsichtig weiter, wobei uns die Frage quälte: Sind wir jetzt in Freiheit, haben wir es tatsächlich nach Ungarn geschafft?

Nach und nach fingen wir an, untereinander zu reden und wurden immer lauter. Auf einmal hörten wir Trillerpfeifen, Rufe und Warnschüsse. Die rumänische Grenzpolizei hatte uns entdeckt. Nach über 30 Stunden Fluchtweg sind wir am 21. Mai in Ungarn heil angekommen. Völlig übermüdet, aber glücklich.

Nach 30 Stunden auf der Flucht: geschafft!

Wir marschierten in den nassen Klamotten weiter über Mais- und Kornfelder. Es musste Ungarn sein, denn hier stand der Mais viel höher als in Rumänien. Irgendwann erreichten wir einen Brunnen mit einer Kuhtränke, auf der „Hutwed“. Hier konnten wir zum ersten Mal wieder Wasser trinken, unsere nassen Kleider ausziehen, uns einigermaßen waschen und säubern und die mitgetragenen, in Plastiktüten gewickelten teilweise trockenen Kleider und Schuhe anziehen. Die nassen Sachen ließen wir einfach liegen, ab da hatten wir kein weiteres Gepäck zu tragen. Alles, was wir hatten, waren die Kleider auf dem Leib und etwas rumänisches Geld in den Taschen.

Gegen 4 Uhr morgens erreichten wir das ungarische Dorf Nagylak. Wir klopften an das ein oder andere Fenster, um die Leute zu bitten, unsere rumänischen Lei in Forint umzutauschen. Doch keiner wollte unser Geld. Dann versuchten wir Frauen unser Gold, Ohrringe und Halsketten, zu verkaufen, auch das blieb erfolglos. Ohne einen Forint in der Tasche gingen wir dann zum Bahnhof, um mit dem ersten Zug gegen 5 Uhr in die nächste größere Stadt, nach Szeged, zu fahren. Lisi, die perfekt ungarisch sprach, konnte den Schaffner und den Lokführer überzeugen, uns ohne Fahrkarte mitfahren zu lassen. Während der einstündigen Fahrt konnten wir etwas schlafen. Am Bahnhof von Szeged trennten wir uns von der jungen Frau aus Großwardein, sie blieb in Ungarn.

Stundenlange Verhöre bei der Polizei in Szeged

Wir, sieben Deutsche und zwei Rumänen aus Deutschsanktpeter, machten uns auf den Weg zur Polizeistation. Es war Sonntagfrüh, außer dem Pförtner bekamen wir keinen Polizisten zu sehen. Binnen einer Stunde wimmelte es aber an Polizeipersonal. Wir verstanden den ganzen Aufruhr nicht, zumal wir uns nur anmelden wollten. Die Angst packte uns, dass wir womöglich zurück nach Rumänien abgeschoben werden und das hieße Gefängnis. Wir wurden laufend einzeln verhört, eine Dolmetscherin übersetzte. Erst als Lisi an der Reihe war, wussten wir, dass nicht wir das Problem waren und das Interesse primär nicht uns galt, sondern unserem rumänischen Leiter, der uns über die Grenze geschleust hatte. Dieser wurde sofort festgenommen und wir sahen ihn nicht wieder. Der zweite Rumäne wurde von der Polizei in ein Auffanglager für Flüchtlinge gebracht.

Aus Angst, abgeschoben zu werden, trauten wir uns nicht, nach Trinkwasser zu fragen. Wäre auch nur einer von uns zur Toilette gegangen, hätten wir das Wasser entdeckt. Diese ganze Prozedur dauerte bis spät in den Nachmittag hinein, gegen 17 Uhr. Wir bekamen den ganzen Tag nichts zu essen und keinen Tropfen Wasser. Dafür erhielten wir aber zum Schluss die Adresse einer Jugendherberge, um für die kommende Nacht ein Bett zum Schlafen zu haben.

Wieder machten wir uns, jetzt noch sieben Leute, zu Fuß auf den sehr weiten Weg zur Jugendherberge. Als wir an einem Motel vorbeikamen, fragten wir nach dem Weg und baten um Wasser. Freundlicherweise bekam jeder von uns eine Flasche Limonade. Leider ist sie nicht jedem bekommen, unsere Körper waren ausgetrocknet. Völlig erschöpft erreichten wir die Jugendherberge, eine Notunterkunft. Hier wurden wir mit Essen, einer leckeren Gulaschsuppe mit Brot, Getränken sowie einem Bett versorgt. Jeder von uns bekam ein Begrüßungsgeld in ungarischer Währung, um die Zeit bis zur Ausreise nach Deutschland bewältigen zu können.

Letzte Schritte auf dem Weg in die Freiheit

Am nächsten Morgen, es war Montag, der 22. Mai, gingen wir erneut zur Polizei. Wir mussten nämlich Ausweise beantragen. Die Beamtin, eine gebürtige Temeswarerin, war sehr entgegenkommend und empfahl uns eine neue Unterkunft. In einem privaten Zweifamilienhaus konnten wir eine Drei-Zimmer- Wohnung sehr günstig anmieten. Die Vermieter waren sehr hilfsbereit und ermöglichten uns im Laufe des Dienstags, unsere Familien in Rumänien telefonisch zu benachrichtigen, dass die Flucht geglückt sei und wir alle gesund in Ungarn angekommen seien. Hilde und Seppi hatten ihren kleinen, dreijährigen Sohn bei den Eltern zurückgelassen. Immerhin wussten unsere Angehörigen zuhause fünf Tage lang nichts von uns. Ebenso informierten wir unsere Verwandten in Deutschland über die

erfolgreiche Flucht.

Dank des ungarischen Begrüßungsgeldes konnten wir Nahrungsmittel und das Allernötigste kaufen und auch noch die günstige Miete bezahlen. Am Mittwoch fuhr uns der Vermieter mit einem kleinen Bus nach Budapest zur Deutschen Botschaft. Hier hatte sich eine lange Schlange gebildet und wir warteten geduldig, bis wir an die Reihe kamen. Angestellte der Botschaft befragten uns über die Gründe der Flucht und die Einreise nach Deutschland, von jedem wurde ein Passfoto gemacht. Da für die Einreise nach Deutschland eine RU-Nummer erforderlich war, brachten uns am Samstag die Verwandten aus Deutschland diese Nummern. Damit fuhren wir am 29. Mai wieder zur Botschaft nach Budapest, um die Ausreise zu beantragen. Ein weiteres Mal mussten wir am 2. Juni zur Deutschen Botschaft, diesmal um die begehrten Ausreisepässe abzuholen. Von da ging es direkt zum Bahnhof und mit dem Zug Richtung Deutschland. Wir passierten die Grenze bei Passau und erreichten am 3. Juni gegen 0.30 Uhr den Bahnhof Nürnberg.

Überglücklich, die Reise in die Freiheit beendet zu wissen, wurden wir in Nürnberg von sehr vielen Verwandten und Landsleuten aus Deutschsanktpeter begrüßt. Dafür heute noch an alle ein herzliches Dankeschön!