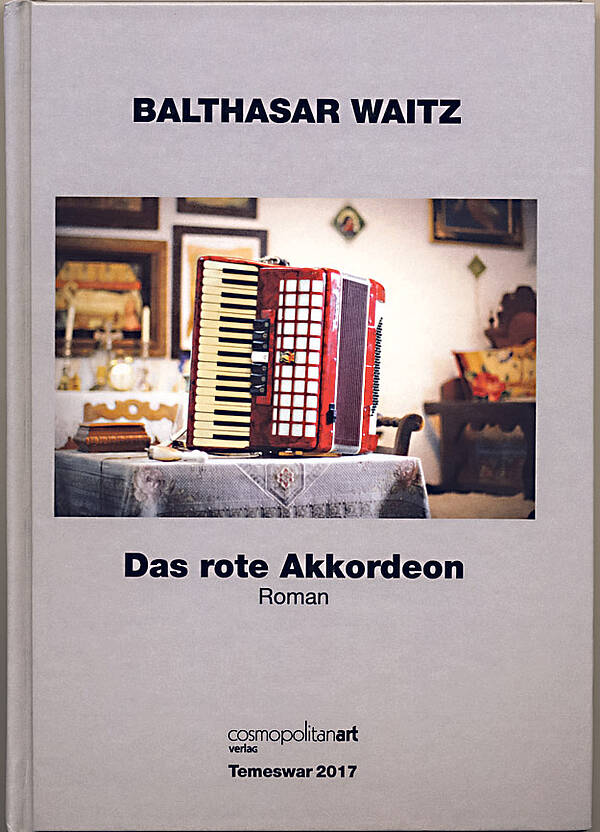

„Ich erzähle bloß, vielleicht ist es nicht wichtig. Vielleicht ist es gar nicht mehr wahr. Ich erzähle bloß, damit man es weiß.“ So lautet das Motto des jüngst erschienenen Romans von Balthasar Waitz. Der Ich-Erzähler ist ein Schuljunge, der gerade lesen und schreiben lernt, aber auch schon eine gewisse Neugierde für das „andere Geschlecht“ an den Tag legt. Als ihm der Vater eines Tages aus der Stadt, in der er arbeitet, ein schönes „deutsches“ (!) Akkordeon mitbringt, muss der Junge das Akkordeonspielen lernen. Die einzige große Freude, die ihm dieses Instrument beschert, ist die Begegnung mit Lene, die noch ein Lenchen ist und ebenfalls von ihrer Familie dazu verdonnert wird, an den privaten Akkordeonstunden teilzunehmen.

Aus der Sicht eines minderjährigen Zeitzeugen erfahren wir, was sich in einem banatschwäbischen Dorf im kommunistisch regierten Rumänien ereignet: wie gearbeitet und gefeiert, gebetet und geflucht, gestritten und geliebt wird. Und da unser Zeitzeuge so jung, unerfahren und unvoreingenommen ist, wird uns keine Handlung mit hintergründigen Zusammenhängen geboten: In diesem Roman muss der Leser nichts entschlüsseln, er wird lediglich aufgefordert, sich das, was der Junge sieht, hört und fühlt, vorzustellen – nüchtern und ohne jede Spur von Sentimentalität. Schnörkellos beschreibt das Kind den Dorfkosmos, in dem die Devise zu gelten scheint: „Das Leben muss gelebt werden.“ Von keinem noch so bitteren Ereignis sollte man sich unterkriegen lassen – das lernt der Junge unentwegt von den Erwachsenen, die ihn umgeben, vor allem aber von seinem Großvater.

„So ist unser Leben jetzt. Du glaubst manchmal, es ist alles nur ein böser Traum“, so der Großvater, der – wie der Vater des Jungen – die „kommunistischen Krankheiten“ aus Russland kennt: „von den Läusen und Wanzen und vom Hungern im Lager“. Der Rest der vielen Probleme, die das Dorf ereilen, kommt von der „walachischen Sauwirtschaft“. Davon ist Großvater überzeugt. Am „höchsten Feiertag“, dem „Tag der Befreiung vom faschistischen Joch“, mistet er lieber den Schweinestall aus, als zu irgendeiner überflüssigen Volksparade mit patriotischem Singsang von Pionieren zu gehen. Der Großvater – ja, das ist ein stolzer Mann, der weiß, „was sich gehört“. Dass der Pflaumenschnaps, der sogenannte Raki, „Medizin“ ist, hat sich der Junge auch schon längst gemerkt.

Zwischen dem Jungen und seinem Großvater herrscht Vertrautheit: In die „Frisierstube“ gehen die beiden, um sich mit den Männern auszutauschen, denn: „Unter uns gesagt, mein Großvater hat hier nicht immer was mit dem Rasierer oder mit dem Friseur zu schaffen. (…) Er und ich sind da, weil Großmutter mal wieder nicht gründlich aufgepasst hat. Denn Großmutter folgt strengen Vorschriften, wehe dem, der sie nicht befolgt: ‚Ihr setzt euch nicht wieder da in die Dorfmitte, in die Hauptstraße hin, wie Nichtnutze. Schämt ihr euch denn nicht?‘“ Ja, der Junge schämt sich manchmal, doch teilt er immer Großvaters Meinung und unterstützt die Männer: „Ein anständiges, deutsches Dorf ohne Friseur ist fast eine Schande, aber ein Dorf ohne Rasierer ist hundertprozentig ein Malheur. Das sagen die Männer im Dorf. Und sie haben recht.“

Die „Männer im Dorf“ sind eine Größe, die es in sich hat. Sie lesen Zeitung und wissen, wie kostbar Zeitungspapier ist: In Zeitungen wird „das Gute im Haus, der Speck und die Wurst, eingewickelt“. Zum Einwickeln der Eier oder Blumentöpfe sowie dem Ausstaffieren der Schränke kann man es auch gebrauchen. Auf dem Plumpsklo ist es allerdings unentbehrlich. Demnach ist die einzig zulässige Schlussfolgerung eines Kindes: „Wenn ich groß bin, werde ich auch meine Zeitung haben. Ich habe das Zeitunglesen auf Männerart schon ausprobiert.“

Zeilen wie „Auf dem Viehmarkt ist man so schön unter Männern“ oder „Im allgemeinen zerbricht man sich bei uns [im Dorf] nicht unnötig den Kopf“ oder „Wie jeder Mann habe ich Pläne im Kopf“ münden schließlich in dem Satz: „Der Mann im Haus ist meine Großmutter.“ Und das ist der männlichen Weisheit letzter Schluss. Im Angesicht der Großmutter verblasst selbst Großvater, der Vater sowieso. Von Letzterem bekommt der Junge nicht viel mit – außer der „Erziehung am Sonntag“: „Der Sonntag wäre der schönste Tag, wenn mein Vater nicht gerade an diesem Tag seine Erziehung mit mir machen müsste.“ Das wiederum hat auch etwas Gutes: Das Akkordeon bleibt in der Ecke – zum Leidwesen der Großmutter, die an dem Instrument einen Narren gefressen hat: „Das ist was, wofür sich zu sterben lohnt.“ Für sie allein spielt der Junge „La Paloma“ – „mit dem richtigen Gefühl“, obwohl er wie die restliche Familie unmusikalisch ist. Es lohnt sich allemal: Zum Musiklehrer, der in der Dorfschule offiziell Turnlehrer ist, schleppt Großmutter das schwere Akkordeon „durch das halbe Dorf“. – Auch im Küssen, womit es das Dorf im Allgemeinen und die Familie des Jungen im Besonderen „eben nicht so hat“, ist Großmutter eine Ausnahme, denn sie küsst ihren Enkel liebend gern – just dann, wenn es ihm nicht passt: in der Öffentlichkeit.

Balthasar Waitz’ Roman erzählt Episoden aus dem Dorfleben, die sowohl vergnüglich als auch nachdenklich stimmen. Wer so über ein Dorf zu schreiben vermag, ist mit ihm innig verwoben. Dem Autor ist es wie in seinem Buch „Krähensommer und andere Geschichten aus dem Hinterland“ gelungen, die Perspektive des „erzählenden Simplicissimus“ (Walter Engel) einzunehmen. Die Wiedergabe der Gedanken und Gefühle eines Minderjährigen ist authentisch und überzeugt.

Balthasar Waitz: Das rote Akkordeon. Roman. Temeswar: Cosmopolitan Art Verlag, 2017. 204 Seiten. Zu bestellen zum Preis von 10 Euro zzgl. Versandkosten bei Dr. Hella Gerber, HOG Nitzkydorf, E-Mail gerber.hella@t-online.de