Viel ist geschrieben worden im letzten Vierteljahrhundert über die Grausamkeiten in den Jahren des sogenannten Sozialismus oder Kommunismus in Rumänien, besonders in denen des Stalinismus. Spät erst konnte von den Betroffenen und Zeitzeugen darüber berichtet werden. Für viele kam die Öffnung durch die Wende zu spät, so dass die diesbezügliche damalige Tabu-Welt nicht mehr voll aufgeklärt werden kann. Die Lücken in Forschung und Dokumentation zur Erlebniswelt in den Gefängnissen – als unbedingt notwendige Ergänzungen und Berichtigungen zu den Archivquellen, die ja meist von den Tätern angelegt wurden – sind bei ethnischen und konfessionellen Minderheiten in den Ländern hinter dem ehemals Eisernen Vorhang noch größer als bei den Staatsvölkern. Das trifft voll auch auf die Gemeinschaft der Banater Deutschen zu. Dieser hier dokumentierte jugendliche Aufschrei der Empörung in Temeswar, der ja keine tatsächliche Gefahr für die „neue“ Gesellschaftsordnung war, wurde unbarmherzig im Keim erstickt.

Erfreulicherweise kann hier ein Buch vorgestellt werden, das für die Repressionsthematik in Rumänien, besonders für das Banat und die Banatdeutschen, eine hohe Authentizität aufweist in Bezug auf die Erlebniswelt politischer Häftlinge in den stalinistischen Kerkern und Strafkolonien dieses Landes, die infolge des Zugangs zu vielen Akten der Zeit – die Praxis ist noch immer undurchschaubar – auch einer Überprüfbarkeit standhalten. Leider wurden dem fast 400 Seiten starken Buch „Zeit der Unfreiheit. Gitter, Stacheldraht und Informanten 1951-1989“ keine Dokumentkopien beigefügt, die die Glaubhaftigkeit zusätzlich untermauert hätten.

Es handelt sich um „Erinnerungen“ des Engelhard Mildt, Jahrgang 1929 (Kurzbiografie im Buch als Anhang). Er wurde mit weiteren zehn Jugendlichen (Schüler, Studenten, „frische“ Hochschulabsolventen), die in Temeswar aktiven antisowjetischen und antikommunistischen Widerstand geleistet und zum Protest gegen die Baragan-Deportation 1951 mit Flugblättern aufgerufen hatten, verhaftet und verurteilt. Die Berufung gegen die Urteile seitens der Verteidigung – eine Formalie – und der Staatsanwaltschaft wurde zugunsten letzterer, als Interessensvertreter der Sicherheit des Staates, ausgelegt. Das hieß erhöht, und zwar auf insgesamt 167 Jahre schweren Kerkers und Verlust der Staatsbürgerrechte.

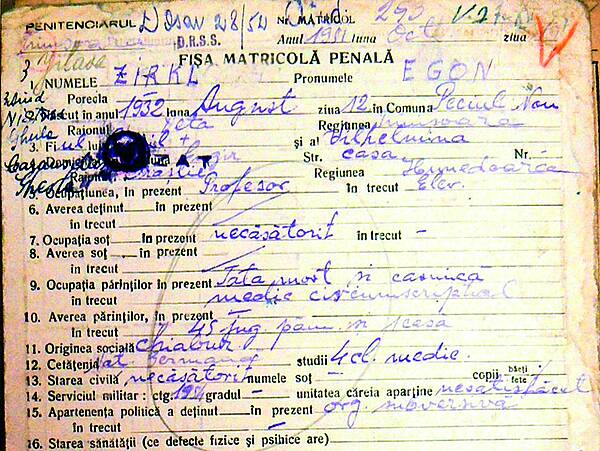

Es sind elf Namen, Jugendliche im Alter zwischen 17 und 23 Jahren, die in die Geschichtsschreibung über die Banatdeutschen und die Banater Lexika eingehen sollten, denn sie zählten zu den wenigen aus der relativ breiten Masse latenter, passiver schwäbischer Antikommunisten, die als Gruppe und bei vollem Bewusstsein der Risiken und Aussichtslosigkeit handelten. Und das in den Jahren des Stalinismus, als Sowjettruppen in Rumänien noch allgegenwärtig waren. Vor der Flugblattaktion, die ihnen zum Verhängnis wurde, war die Kappung der Telefonleitung aus der Stadt zur sowjetischen militärischen Kommandozentrale außerhalb Temeswars die „erfolgreichste“ Kampfhandlung. Daher war die „URSS“ laut Personalakten der Verurteilten an der Festnahme beteiligt. Was den Verhafteten später sonst noch alles zur Last gelegt und angedichtet wurde – wie Zugehörigkeit zu Organisationen, von denen sie noch nie gehört hatten –, um sie zu gefährlichen Staatsfeinden hochzustilisieren, kann ausführlich nachgelesen werden. Im Anhang ist eine kleine Auswahl verschiedener Dokumente aus Akten in Übersetzung für die Zeit nach der Entlassung abgedruckt, die diese Praxis des Aufbaus von Feindbildern durch den Staatssicherheitsdienst bis zur Wende 1989 belegen.

13 Jahre in Gefängnissen und Straflagern

Im Vorwort schreibt der inzwischen betagte Autor, der heute in Freiburg lebt, dass er nach langem Zögern und erst in der Freiheit in Deutschland nicht nur Selbsterlebtes und Augenzeugenberichte aufgezeichnet hat, sondern auch aus den Berichten von sieben seiner Kameraden und Leidensgenossen. Einer von den Elf, Egon Zirkl (1932-1956, zu 14 Jahren verurteilt), dessen Name hier an den Anfang gestellt sei, konnte nicht mehr berichten. Er starb mit 24 Jahren im berüchtigten Gefängnis Gherla (Siebenbürgen) infolge von Folter und unmenschlichen Haft- sowie Arbeitsbedingungen, unmittelbar aber an unterlassener Hilfeleistung durch das Gefängnispersonal, an Diabetes und Lungentuberkulose. Sein Name wurde aufgenommen in den elften und letzten Band der Reihe „Victimele terorii comuniste“ (Die Opfer des kommunistischen Terrors) von Cicerone Ioniţoiu (Bukarest 2010, S. 578, zwei Zeilen, mehr Daten hatte der in Paris lebende Autor nicht).

Diese kurze Einführung zum ersten Teil „1951-1964. 13 Jahre in Gefängnissen und Straflagern der Rumänischen Volksrepublik“ ist wichtig für den Leser, denn sie zeigt die Schwierigkeiten und Bedenken, mit denen Mildt sich auseinandersetzte, bis es zur späten Niederschrift und Veröffentlichung der Erinnerungs-berichte kam, die dadurch angereichert wurden mit Erkenntnissen aus anderen ähnlichen Büchern rumänischer Autoren, die im Buch aufgelistet sind. Auch diese sollen die Erinnerung nach so vielen Jahren „stützen“, um allen möglichen Vorwürfen auszuweichen, dass „Dichtung“ geboten werde. Es ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn viele Ereignisse sind in unserer Zeit und hierzulande einfach unvorstellbar und der Verstand sträubt sich gegen so viel menschliche Grausamkeit. Der Autor hat es sich nicht leicht gemacht und nicht nur eigene Erlebnisse und Erinnerungen aufgezeichnet, sondern nach der Wende versucht, in Zusammenarbeit mit der Gruppe ein größeres, allgemeineres Bild zu bieten über das Gewaltherrschaftssystem im damaligen Rumänien und möglichst viel und getreu aus dem „verordneten Vergessen“ zu retten.

Dem Vorwort lässt der Autor das Kapitel „Der Umsturz“ 1944 folgen, eine Art Ausgangslage- Beschreibung in Temeswar und im Banat, aus der sich die weiteren Ereignisse heraus entwickelten. Die „Hauptpersonen“ des Buches und ihre Absichten sowie ihr Handeln werden im folgenden Kapitel „Der Widerstand“ näher vorgestellt. Ein riesiger Gewaltapparat wurde in Bewegung gesetzt gegen

eine schwache und kleine Gruppe von Staats- und Systemgegnern, so dass diese rasch „Im Fangnetz der Securitate“ landete. Die Details zur Verhaftung sind ausführlich geschildert. Dieser Repressionsdienst und die kommunistische Justiz als Werkzeuge der Partei und des Staates schufen ein gefährliches Feindbild, das für die damals jungen Männer und ihre Familien unvorstellbare Folgen hatte (Kapitel „Der Prozess“ vor einem Temeswarer Militärgericht). Der Militärstaatsanwalt forderte ursprünglich für drei der Angeklagten (Resch, Mildt, Prack) die Todesstrafe. Die Beschuldigten selbst bekamen in dem inszenierten Schauprozess nie das Wort. In erster Instanz fanden die Richter alle elf für schuldig und verhängten Kerkerstrafen zwischen 6 und 15 Jahren. Das war dem Militärstaatsanwalt Oberleutnant Constantin Ovessa (Urteil Nr. 182/14. März 1952) zu mild und er ging in Berufung. Der Erfolg war ihm sicher.

Der Gruppe gehörten an: Friedrich Eugen Resch-Boncea, verurteilt zu 25 Jahren Kerker, Höchststrafe für den „Kopf“ der Gruppe, Engelhard Mildt, 20 Jahre, Dietmar Brössner (gest. 1986) und Alfred Prack (gest. 1994) je 18 Jahre, Emmerich Hochstrasser (gest. 1989), 15, Egon Zirkl (gest. im Gefängnis 1956), 14, Herbert Winkler, 13, Franz Bayer und Edömer Szilagyi je 12 Jahre, Andreas Jaszberenyi und Jakob Stein je 10 Jahre.

Mildt weist darauf hin (S. 73), dass der Freundes- bzw. Kreis von Gesinnungsgenossen größer und es den Verurteilten eine Genugtuung war, dass trotz der Brutalität der Verhöre außer den Verhafteten sonst niemand durch Aussagen belastet wurde. Namen wurden im Buch jetzt auch nicht genannt. Über Winkler, deutscher Staatsbürger, sind im erwähnten elften Band „Opfer des kommunistischen Terrors“ von Ioniţoiu auch nur zwei Zeilen zu lesen. Selbst der Vorname war dem Autor nicht bekannt (S. 528).

Der lange Weg durch Gefängnisse

Wer wirklich wissen will, wie es damals war bei Verhören der allmächtigen stalinistischen Securitate, wie Geständnisse erpresst wurden, wie die Zustände in Untersuchungshaft in den Gefängnissen waren (hier beispielsweise Temeswar, Popa-Şapcă; es werden von dort viele Namen von Persönlichkeiten genannt), kann in diesem Buch „hautnahe“ Informationen finden. Wie Schwerstverbrecher, mit Fuß- und oft auch Handschellen in mittelalterlicher Folterart, ging es 1952 unter besonderer Härte und Brutalität in und durch die berüchtigten Hochsicherheitsgefängnisse Rumäniens, von Fort Jilava bei Bukarest mit 3000 Häftlingen ins siebenbürgische Gherla, in dem damals 1200 politische Häftlinge eingepfercht waren, nach Aiud oder Karansebesch mit Wochen in Isolationshaft, Dunkelkammern, mit Prügel, Folter Misshandlungen und Erniedrigungen aller Art, Krankheiten, nicht entsprechender Kleidung und Mangelernährung sowie unmöglichen Arbeitsnormen. Es folgten zeitweilige Verlegungen zur Zwangsarbeit in die Bleigruben von Cavnic, Valea Nistrului oder Baia Sprie und dann bis ans „Ende der Welt“ in die Arbeitsstraflager im unwirtlichen winterlichen Donaudelta (Chilia-Arm) bzw. Balta Brăilei.

Aus dem Schlusskapitel über die Zeit unmittelbar vor der Entlassung aus dem Straflager „Periprava“ im Sommer bzw. Herbst 1964 druckte diese Zeitung einen aussagekräftigen Teil ab (Nr. 19 vom 5. Oktober, S. 8). Bei der großen Begnadigungsaktion für politische Häftlinge wurden im Land rund 2500 Gefangene (nicht alle!) entlassen. Die Betroffenen der Temeswarer Gruppe hatten bis dahin jedoch schon 127 Jahre (in acht Gefängnissen bzw. in Bleiminen und Strafarbeitslagern) von insgesamt 167 verbüßt, ein Leidensgenosse hatte, wie erwähnt, sein Leben eingebüßt. Stein und Jaszberenyi, zu jeweils 10 Jahren Kerker verurteilt, waren schon im September 1961 aus Aiud entlassen worden. Herbert Winkler war im Mai 1959 im Austausch von politischen Häftlingen (Gruppe um Prälat Nischbach und Ordensoberin Wulff) in die Bundesrepublik Deutschland gelangt.

Als Mildt entlassen wurde, belief sich sein „Lohnkonto“ für die 13 Jahre harter Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen auf rund 1500 Lei, in etwa so viel wie der damalige gute Monatslohn von „Werktätigen“ in der Industriewirtschaft Rumäniens. In all den Jahren durfte er einmal Besuch empfangen (Sommer 1956), und zwar seine Mutter zu einem Gespräch nach fast fünf

Gefängnisjahren. Dabei erfuhr er jedoch nicht, dass auch sie als politischer Häftling im Frauengefängnis Mislea eingekerkert war. Im Kapitel „Das Ende“ hält Autor Mildt als wesentlichen Aspekt Folgendes fest: „Durch dieses Begnadigungsdekret haben wir unsere Freilassung aus den Gefängnissen erlangt, nicht aber unsere Freiheit wieder gewonnen.“ Das belegt das recht umfangreiche abschließende Kapitel „Nachher“ (in Temeswar). Die Bespitzelungen, Überwachungen, Verfolgungen, Schikanen, Benachteiligungen dauerten die folgenden 25 Jahre an, überall, in der Arbeit, im Freundeskreis oder auf Reisen. Es wird ein flächendeckendes Netz der allgegenwärtigen Überwachung breiter Schichten der Bevölkerung mit entlarvt in diesem Buch. Für Mildt war noch kurz vor der Ausreise am 28. Juli 1989 ein neues Überwachungsverfahren angeregt worden…

Der Hauptteil des Buches wird mit einem kurzen Nachwort beschlossen, einem sehr persönlichen Rückblick auf ein halbes Jahrhundert mit Überlegungen, wie ein Mensch für solche außergewöhnliche und lebensbedrohende Situationen im harten Gefängnisalltag Überlebensstrategien entwickelt, aber auch über die Träume und Alpträume, die ihn bis heute begleiten.

„Meine Securitate-Akte 1965-1989“

Teil 2 des Bandes besteht aus wenigen (29, ab 1961) ausgewählten Dokumenten aus den Securitate-Akten (sechs Ordner) über Engelhard Mildt, oft nur Fragmente, in Übersetzung oder Zusammenfassung. Es sind wertvolle Quellenstützen für die Erinnerungen, die im Buch vorher dargelegt wurden, vor allem aber Belege über das, was Informanten, Spitzel und Agenten über Mildt der Securitate berichtet haben. Zur bitteren Enttäuschung auch aus dem engen Kreis seiner deutschen Freunde in der Stadt, oft schwer belastende Aussagen.

Wir müssen Mildt und der Landsmannschaft der Banater Schwaben danken für die Veröffentlichung dieses Buches. Dem Autor, dass er sich noch im Alter an dieses schwere, belastende Unterfangen gemacht hat, der Landsmannschaft für die Betreuung und Herausgabe der Erinnerungen als Band 16 der Banater Bibliothek. Damit wurde eine der Lücken geschlossen in Verbindung mit dem Thema Opfer der kommunistischen Repression und die Banatdeutschen.

Wer die Jahre des Kommunismus in Rumänien, im Banat, nicht erlebt hat und mit dem Terrorapparat nichts zu tun hatte, kann in dem Buch Lebenserfahrungen politischer Häftlinge im Gefängnisalltag in der ganzen Bandbreite und mit allen Auswirkungen erfahren. Wenn Zeitzeugenaussagen immer auch ein subjektiver und emotionaler Anteil anhaftet, so sind sie unerlässlich, denn sie bieten besonders in diesem geheim gehaltenen Bereich gesellschaftlichen Lebens, über den bestenfalls im Flüsterton gesprochen wurde, aussagestarke Ergänzungen zur offiziellen, oft, wie hier, spät ansetzenden Geschichtsschreibung.

Engelhard Mildt: Zeit der Unfreiheit. Gitter, Stacheldraht und Informanten 1951-1989. Erinnerungen. München: Landsmannschaft der Banater Schwaben, 2017. 381 Seiten. Preis: 12 Euro. Zu bestellen bei der Landsmannschaft der Banater Schwaben, Tel. 089 / 2355730, E-Mail landsmannschaft@

banater-schwaben.de oder über den Online-Shop www.banater-schwaben.org